「デザイン思考のプロトタイプって具体的にどこまで何をすればいいの?」

「デザイン思考の正しいプロトタイプの作成回数は?」

このような疑問は、デザイン思考を活用してプロトタイプを始めたばかりの方がよく感じることでしょう。

中には、プロトタイプの作成を何度も繰り返しているうちに、次第に目的が曖昧になり、今自分が何をしているのか分からず、疲弊してしまっている方もいるかもしれません。

そんな時こそ、プロトタイプの価値と適切なアプローチ方法を深く理解することは、デザイン思考を活用する上で非常に重要です。プロトタイプは、「アイデアを形にする」工程であり、デザイン思考のプロセスにおいても特に重要なステップとして位置付けられます。

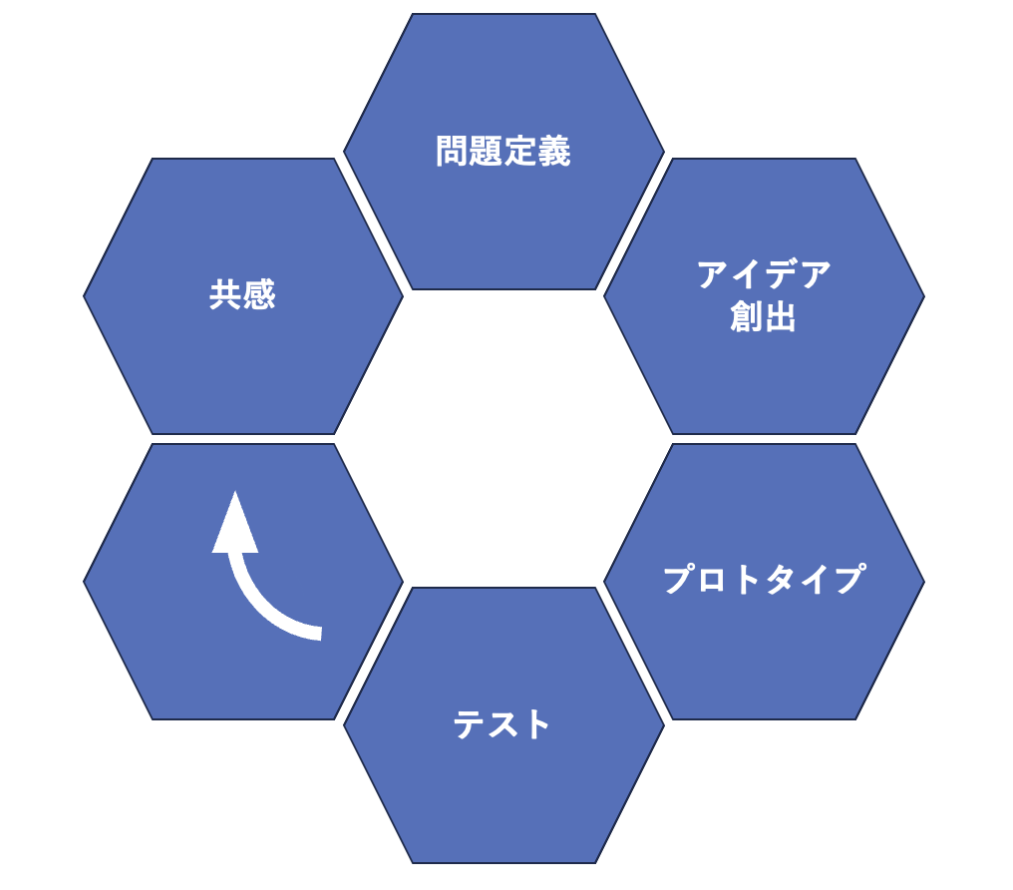

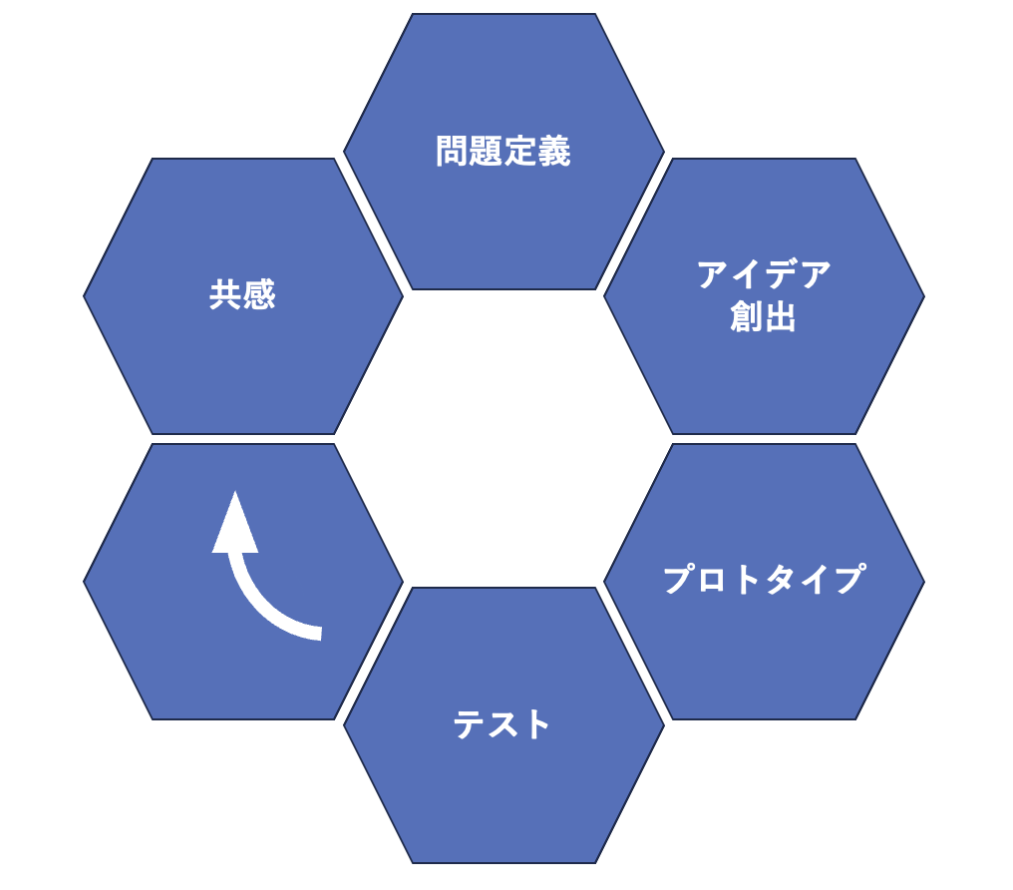

【デザイン思考の5つのプロセスにおけるプロトタイプ】

デザイン思考のプロトタイプで重要なのは、「いかに短時間でかつコストをかけずに作るか」と「試作品を使ってテストでいかに顧客の声を聞くか」です。

反対に言うと、「完璧にアイデアを形にすること」や「完成度が高い試作品を作ること」は重要ではないので、そのようなイメージは持たないようにしてください。

デザイン思考の5つのプロセス(共感→問題定義→アイデア創出→プロトタイプ→テスト)は、最低でも30周は回すものなので、プロトタイプも最低30回は通る道だと思ってください。

「30回も?!」と驚く人がいるかもしれませんが、30回は最低ラインです。その程度のこともできないようであれば、はっきり言ってデザイン思考を使うのをやめた方がいいと言ってもいいでしょう。

本記事では、なぜこのように言い切れるのかも含めて、デザイン思考のプロトタイプについて、深く掘り下げて解説します。

| この記事でわかること |

| ・デザイン思考におけるプロトタイプとは ・デザイン思考のプロトタイプで重要なのはできるだけ時間もコストもかけないこと ・デザイン思考のプロトタイプの進め方3ステップ ・デザイン思考のプロトタイプの具体例 ・デザイン思考のプロトタイプを進める際に失敗しないための2つのポイント ・プロトタイプについてデザイン思考のプロに寄せられた質問と回答集 ・プロトタイプで悩んだらデザイン思考の専門家に相談するのが成功への近道! |

記事を最後まで読めば、利益を出せるような製品やサービスを作るためには、どのようにプロトタイプに取り組むべきか理解できます。ぜひ、諦めずに何度も試行を重ねてみてください。

| 【重要】 |

デザイン思考において、「プロトタイプ」と「ペルソナ」は車の両輪のように互いを補完し合うものであり、両者を理解し活用することで、初めてデザイン思考のプロセスを正しく進められます。 そのため、必ず以下の記事も併せてご覧いただくことを推奨します。 |

1.デザイン思考におけるプロトタイプとは

デザイン思考のプロトタイプについて、まずはいくつかの基本をおさえましょう。

「もう知っている」と思っている人もいるかもしれませんが、見落としていた成功のカギがこの基礎の部分にあるかもしれません。この機会に、新たな発見をしてください。

ここでは、デザイン思考のプロトタイプに関する以下の重要なポイントを解説します。

| ・デザイン思考におけるプロトタイプの役割:「アイデアを形にする」こと ・デザイン思考におけるプロトタイプの目的:場面に応じて3種類ある ・デザイン思考におけるプロトタイプの回数:最低30回 |

1-1.デザイン思考におけるプロトタイプの役割:「アイデアを形にする」こと

デザイン思考においてプロトタイプは、「アイデアを形にする」工程です。「アイデア創出」の段階で浮かんだアイデアを、さらに具体的に落とし込んで形にしていきます。

プロトタイプを作るのは、「相手の価値観を知るため」です。高い完成度や、アイデアの正確な再現性を目指すのではなく、顧客の反応をテストすることで、価値ある解決策へと繋げます。

この段階では、プロトタイプを通じて顧客の反応を探り、そこで得たフィードバックを受けて、問題解決の方向転換をすることが求められます。これによって、顧客が「お金を払ってでも欲しい」と思うような価値あるものを見つけ出すことができるのです。

デザイン思考におけるプロトタイプは、根気強い仮説検証のプロセスです。問題解決の方向転換を繰り返しながら、何十周(最低30周)もすることで最良のものができるので、プロトタイプを数十回と作ることはデザイン思考においては当たり前のことです。

最低でも30回作るようなことができないのであれば、いずれどこかで失敗するので、デザイン思考をやる意味がないと私は言っています。

繰り返しになりますが、プロトタイプの役割が「アイデアを形にすること」といえども、「完成度が高いプロトタイプを作ること」や「細部にまでこだわったプロトタイプを作ること」には全く意味がないので、やめてください。

| 普段よく聞く「プロトタイプ」とデザイン思考の「プロトタイプ」の違いとは? |

プロトタイプと聞くと、「試作モデル」といったように完成品に近いものを想像する人がいるかもしれませんが、それは間違っています。 デザイン思考のプロトタイプとは、以下のようなものがあります。 ◆文章 ◆4〜6コマのマンガ ◆寸劇 ◆アプリやweb画面、モックなど物理的なモノ 以上が、デザイン思考でよく用いるプロトタイプです。 次の1-2でもお伝えしますが、目的に応じて選ぶ手段が異なるので、目的に合ったプロトタイプを用意する必要があります。 |

1-2.デザイン思考におけるプロトタイプの目的:場面に応じて3種類ある

プロトタイプを作る目的は、主に3つあります。

| ・自分の思考を研ぎ澄ますため ・テストのため ・社内説明、説得のため |

それぞれ詳しくお伝えします。

1-2-1.自分の思考を研ぎ澄ますため

プロトタイプを作る目的の1つとして、「自分の思考を研ぎ澄ますため」というのがあります。

頭の中だけで考えていても「なんかこれじゃない……」と、モヤモヤと煮え切らないことはよくあることです。しかし、紙に書いてみるなど、現実のものに落としてみる(試作する)と、頭の中でモヤモヤとしていたものが目に見える形になり、自分の思考が研ぎ澄まされます。

例えば、家を建てるとき、どんな間取りにするか頭の中だけで考えるよりも、実際に書いてみた方がうまく整理できますし、更なるアイデアが浮かびますよね。自分の思考を研ぎ澄ますためのプロトタイプは、それと同様のことです。

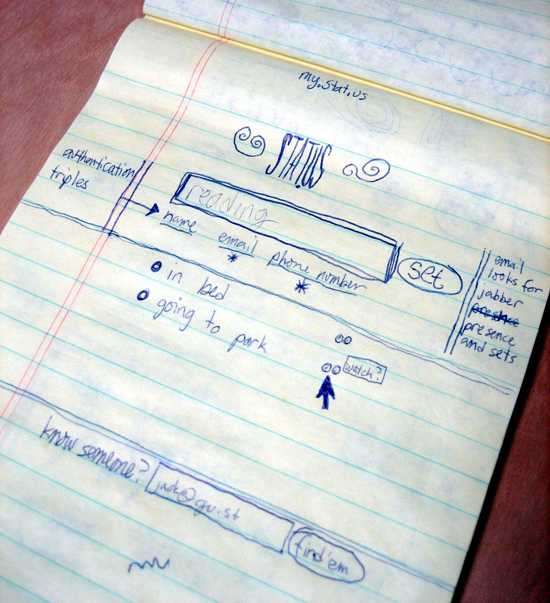

あの有名なSNS「X(元Twitter)」も、以下のようなプロトタイプから始まりました。

引用元:ジャック・ドーシーがFlickrにアップした、2000年の5月に描いたスケッチ。

上の画像は、X(旧Twitter)の初期のプロトタイプです。世界中で使用されているSNSも、頭の中にあるアイデアを紙に書くことで、考えを可視化して整理したり、それがどうなのかを判断してさらに研ぎ澄ましたりしていくことから始まったのです。

ここで重要なのは、自分の思考を研ぎ澄ます目的で作るプロトタイプは、「捨てる前提で作る」ということです。誰かに見せることや、形にして取っておくことは目的ではありません。

特にデザイン思考の回し始めでは、頭の中のものを紙に落としては捨てて、落としては捨ててということを繰り返すため、雑なもので構いません。

メモや文章、漫画など、手書きで問題ないので、お金も時間もかけないで作ってください。間違っても外注したり、労力を割いて作り込んだりしてはいけません。捨てられなくなり、その後の検討の全てを間違えます。

その点をよく理解して進めましょう。

1-2-2.テストのため

プロトタイプを作る目的の2つ目は、「テストをするため」です。

1-1でお伝えしましたが、デザイン思考ではプロトタイプを使ってテストをして、そこで得たフィードバックを受けて、問題解決の方向転換をすることがとても重要です。

テストをするためにはプロトタイプが必要なので、「テスト用のプロトタイプ」を作ります。

テスト用に作るプロトタイプは、実際にお客さんに製品を見てもらったり、サービスを体験してもらったりするので、お客さんを意識して作る必要があります。

例えば、「髭剃り」なら、実際に剃って体験してもらえるものを用意する必要があります。ベビーカーなら、実際に赤ちゃんを乗せられるようなものを作ることが必要ですね。

ただし、お客さんを意識して作るとは、「より完成度が高いものを作る」や「見栄えがいいものを作る」ということではありません。下手に作り込んだプロトタイプを用意すると、「色味が嫌い」など、製品そのものに関係ない声がテスト結果として上がってくることもあります。本来検証したい部分ではない声が上がってくると、検証したいことができなくなってしまいます。

そのため、テスト用のプロトタイプでは、お客さんからコメントをもらいたい範囲を聞くことに特化して制作してください。

1-2-3.社内説明、説得のため

3つ目の目的は、社内説明や説得のためです。

新規事業を行う場合は、予算関係をはじめとする社内説明や社内説得を避けて通れません。

説明や説得をする際は、言葉で説明するよりも、形になったものを見せた方が伝えやすいので、プロトタイプを作って説明、説得します。

社内説明や説得のために作るプロトタイプとしてよく見られるのは、以下の2つです。

| プロトタイプの種類 | 特徴 |

| 寸劇 | マンガでは考えきれない細部を点検し、議論するために使える。 |

| アプリなどの試作イラストに色をつけて整えたもの | 一般的に思い浮かべられる試作品。イメージだけの議論より、重量感、質感、サイズ感が伴うと議論が進む。 |

これらのプロトタイプは、社内説明や説得をスムーズに進める手助けになります。

| <社内説得、説明のためのプロトタイプについて詳しく学びたい人におすすめの講座をご紹介> 社内説得、説明のためのプロトタイプについて、あまりイメージがつかないという方も多いでしょう。そんな方には、企業ドラマを見ながら学べる「実況解説デザイン思考」講座がおすすめです。

企業内で存在していそうな問題を設定し、デザイン思考による問題解決のプロセスを実況形式で学べます。 詳しくは以下からご覧ください。 |

1-3.デザイン思考におけるプロトタイプの回数:最低30回は回すべき

プロトタイプは、最低でも30回は作って回します。

デザイン思考のプロセス全体は最低でも30周回すものなので、プロトタイプも最低30回は作りましょう。「30回も作るの?!」と思う人は、そもそも捉え方を間違えています。

プロトタイプを作ってテストする目的は、求められていることを探すことです。その先には、求められていることを見つけて製品にして、お金を払って買ってもらい、利益を出す、というゴールがあります。

そう考えると、最初の見込み顧客、「お金を払ってでも買いたいです」と思ってくれる人に出会うまで、30回くらい会話するのは当たり前だと思いませんか?

むしろ、30回会話しただけで「お金を払ってでもそれ欲しいです」と言われるのは、奇跡に近いくらい稀なことです。そう考えると、「30回なんて少なくない?むしろ当たり前だよね!」と捉えられるのではないでしょうか。300回やっても出会えるかわからない。これが普通です。

では実際にはどのくらいの回数を回すのか、例を挙げると、とある日本の大手自動車メーカーは、2ヶ月で50回くらいプロトタイプを作るのが普通です。2ヶ月で50回といいますが、ただ単にプロトタイプを作るだけではなく、調整を含めてやるので、結構大変です。

もしここまで読んでも、「30回も回さずになんとかしたい」「30回もやっていられない」と思う人は、デザイン思考を使って新しいものを生み出すこと自体を諦めてください。失敗するので、時間が無駄になります。

30回は本当に最低ラインです。「何回やればいい?」には答えがないので、見つかるまで何度でもやる意気込みで臨んでください。

2.デザイン思考のプロトタイプで重要なのはできるだけ時間もコストもかけないこと

プロトタイプで最も重要なのは、これまでにも説明していますが、集約すると以下の3つです。

・完璧なクオリティを求めない |

なぜこの3つが重要かというと、「いらない」と言われた時に、すぐに捨てられるくらい思い入れを持たないようにするためです。プロトタイプは、作っては捨てて作り直すことを最低30回は繰り返すので、すぐに捨てられることはとても重要なのです。

例えば、ゴールデンウィークに友達とハワイに行きたいと思って、誘う前に旅行会社に見積もりを取り、おすすめのスポットを探して、美味しいレストランもリサーチして、綿密に計画を立てた上でいざ相手を誘ってみるとします。その結果「お金がないから無理」と一言で断られてしまったら……ものすごくがっかりしますよね。せっかく計画を立てて、旅行のイメージまでできていたのに、諦められない気持ちになります。

しかしこれが、思い立ってすぐに「ハワイ行かない?」と聞いて、「お金ないから無理」とその場で言われたら、「じゃあ仕方ないか」とすぐに諦めて、「それならバーベキューはどう?」と、次の提案にすんなり移ることもできるでしょう。

プロトタイプもそのくらい時間もコストもかけずに、簡単に作って相手に話を聞いて、違ったらすんなり捨てられるのが理想なのです。

もし、完璧なものを作ってしまったり、お金や時間をかけてしまったりしたら、捨てるのが惜しくなると思いませんか?捨てることができないと、正しく検証できず、間違った方向に進んでしまいます。すると、「顧客がお金を払ってでも欲しいもの」にはたどり着けません。

思い入れを持たずにすぐに捨てられるようにするために、

・完璧なクオリティを求めない |

この3つのポイントを忘れずに、プロトタイプを作ってください。

プロトタイプはどうやってケチるかがポイント! |

| プロトタイプは、いかに費用をかけずにケチるかがとても大事です。 前述した通り、捨てやすくするためも理由の1つですが、他にも、「費用を抑えることで、できるだけ多くの回数仮説検証を繰り返すため」というのも理由に挙げげられます。 決まった予算の中でできるだけ多くプロトタイプを作ってテストをするためには、1回あたりの費用を抑えることがとても重要です。 コストの抑え方は、さまざまです。 例えば、自動車を使ったビジネスを考えている時、わざわざ車を購入すると、購入費用や維持費がかかりますが、レンタカーを利用すれば、最小限のコストで車を使って検証できるし、必要な時だけ借りてくるので維持費もかかりません。 「じゃあ1ヶ月リースすればいいね」と思う人もいるかもしれませんが、そこはもっとケチに考えていくことが大事です。使う時だけ借りてくればいいのに、1ヶ月単位でリースしてしまうと使わない日が必ず出てくるのでもったいないです。 このように、いかにケチりながらコストを抑えるかを真剣に考えてやると、現金をできるだけ使わずに済むので、たくさん仮説検証ができ、顧客にとって本当に価値があるものを作れる可能性を高められます。 間違っても、プロトタイプを外注するようなことは、絶対にしないでください。 時間もお金もかかる上に、一定以上のクオリティのプロトタイプが出来上がってくるので、簡単に捨てられなくなり、正しく検証できなくなります。注意してください。 |

3.デザイン思考のプロトタイプの進め方

ここからは、デザイン思考におけるプロトタイプという工程をどのように進めていくのか、具体的に解説していきます。

1-1でもお伝えした通り、プロトタイプの目的は、間違っても「プロトタイプを作ること」ではありません。相手の価値観を知るためです。

具体的には、以下の手順でプロトタイプ作成を進めていきましょう。

| 1.内部でのイメージ合わせ用のプロトタイプを作成する 2.テスト計画を立案する 3.テスト用のプロトタイプを作成する |

ぜひ、実際にデザイン思考を活用する際の参考にしてください。

3-1.内部でのイメージ合わせ用のプロトタイプを作成する

はじめに、内部でイメージを合わせるためのプロトタイプを作ります。デザイン思考では、チームで認識を共有して合わせることが重要だからです。

複数人でデザイン思考を使って何かを作ろうとする時、「Aさんは知っているけどBさんは知らないこと」や、「Aさんはこのように解釈しているけどBさんはこのように解釈している」ということが必ずあります。

認識に違いがあると、1つのものを一緒に仮説検証していくのに支障が出るので、正しく進めていくためには、それらの認識の違いを解消していきましょう。

ここで作るプロトタイプは、イメージを合わせることが目的なので、実際の商品のように形にする必要はありません。ホワイトボードに落書きをするような、そんなイメージから始めていきましょう。

「俺たちが言いたかったのはこういうことだよね。」「これってこういうことだよね。」というのを確認しながら作った上で、テスト計画の立案、テスト用プロトタイプの作成に進んでください。

3-2.テスト計画を立案する

共通の認識が持てたら、テスト計画を立案します。

プロトタイプを作る目的は、相手の価値観を知ることなので、相手からフィードバックをもらう工程である「テスト」を見据えてプロトタイプを作る必要があります。

そのため、テスト計画を立ててから、テスト用のプロトタイプを作るという順番です。

テスト計画の立案では、例えば以下のようなことを決めます。

| 【テスト計画の立案で決めることの例】 ・どこでテストしてもらうのか |

複数人に同時にテストしてもらうなら、複数個プロトタイプを作る必要がありますし、いつテストするかによって、プロトタイプを作る期間も決まります。

答えが欲しい部分の検証ができるように、しっかりテスト計画を立てて、テスト用のプロトタイプを作る準備をしてください。

3-3.テスト用のプロトタイプを作成する

テスト計画を立てたら、テスト用のプロトタイプを作成します。

ここで重要なのは、繰り返しますが、完璧なクオリティを求めないことです。テスト用のプロトタイプの目的は、「顧客の価値観を知ること」だからです。プロトタイプを使ってテストをした結果得られたフィードバックをもとに、方向転換をして、顧客にとって本当に価値があるものを探します。

リアルに作ることや、完成度が高いプロトタイプを作ることは目的ではありません。そんなことにこだわるのではなく、できるだけ短時間かつ低コストで試作品を作り上げることが重要です。

大切なのは、「とにかく一度形にしてみる」という精神です。まずは一度、試作品を作ってみてください。

綿密に計画を立ててから「ハワイに行かない?」と聞くのではなく、思い立ったらすぐに「ハワイに行かない?」と聞いてみて、ダメだったら「じゃあバーベキューは?」と聞く。それもだめなら「じゃあドライブはどう?」というくらいの気軽なイメージで大丈夫です。

「とにかく一度、形にしてみる」の精神で進められたら、イメージのズレや問題点、新たな視点に気づけるチャンスを増やせるでしょう。

4.デザイン思考のプロトタイプの具体例

ここまでデザイン思考のプロトタイプについて説明してきましたが、実際に成果をあげている事例ではどのようにプロトタイプを作っているのか、気になるところではないでしょうか。

ここでは、世界的ベストセラーとなり、ハリウッドの脚本業界に多大な影響を与えたブレイク・スナイダー著「セーブザキャットの法則 本当に売れる脚本術」を引用して、売れる映画の脚本を作る際のプロトタイプの作り方についてお伝えします。

売れる映画の脚本を作る時、最初にやることは、「言葉で聞くこと」です。

ファミリー向けの映画なのか、独身者向けの映画なのか、カップル向けの映画なのか、ある程度対象者を決めた上で、「こんな映画があったら今週末見にいきますか?」と、たったひとこと話を聞きます。

この質問は、実際に私たちが人を映画に誘う時と同じイメージです。エヴァンゲリオンを全く知らない人を誘う時は、「紫色のロボットが出てきて、大暴れする映画なんだけど、見に行かない?」と聞いてみます。ジョーズを全く知らない人には、「サメが出てきて人がパニックになる映画があるんだけど、見に行かない?」と聞くでしょう。

人に映画を勧めたり、誘ったりする時は、こんな程度のことしか話さないので、それを踏まえた上で、まずはその程度のことを聞いてみることから始めます。

その結果、「面白そうじゃん」となれば、次に進むし、興味を持ってくれる人がいなければ方向転換をします。

興味を持ってくれるかどうかは、歩いている人に声をかけてみて、立ち止まってくれるかどうかで判断します。「こういう映画だったら話を聞いてくれるのね。」「こんな話には誰も食いつかないのか。」と、反応から判断を繰り返し、どういう映画だったら人が興味を持ってくれるのかを見つけたら、プロットを書く段階に入りましょう。

作りたいから作るとか、面白い話ができそうだから作るのではなく、「こういうのを見たいですか?」と聞いて「見たいです」と言われてから、証言を聞いたり取材をしたりして、話を作っていくのです。そこから、どういう展開にしていこうかということや、ドラマだったら全部で何話にするかということを決めていきます。

実際に私たちは映画を選ぶとき、100字程度以下の短い文章や、短い予告の情報で見るか見ないか決めることがほとんどです。ネットフリックスやプライムビデオなどの作品説明文は、100文字以下の場合がほとんどで、それを見て興味があったら見るし、興味がわかなければ見ないという判断をします。

そもそも人は、話を聞けばちゃんと答えてくれる生き物です。我々人間はそういう生き物なので、まずは人に話を聞くことから始めることが重要です。買ってくれるのは人なのですから、何よりも耳を傾けるべきなのは、人の声であり、そこに答えがあるのです。

5.デザイン思考のプロトタイプを進める際に失敗しないための2つのポイント

最後に、プロトタイプの工程で失敗しないためのポイントをお伝えします。

| ・テスト結果を受けて問題解決の方向転換を指示する人を1人置く ・デザイン思考を使う環境を整える |

ここでご紹介するポイントをおさえて実行すると、成果が上がりやすくなるでしょう。利益を生み出す製品やサービスを作るために、ぜひ参考にしてください。

5-1.テスト結果を受けて問題解決の方向転換を指示する人を1人置く

デザイン思考のプロトタイプで失敗しないためには、責任者が強いリーダーシップを発揮して、必要に応じて断固とした決定を下すことが重要です。

複数人で意思決定をすると、内部で合意を取ることが優先され、結果として既知の安全な選択肢を選びがちになるからです。

組織の中でデザイン思考を使う時、複数人で意思決定することはよくあることです。会議をイメージしてもらえばわかると思いますが、複数人で意思決定する時は、みんなの合意を取らないと話が前に進まないので、「どうやったら合意を取れるか」と考えるようになります。すると、新しくて斬新な考えよりも、見聞きしたことがある考えの方が合意しやすいので、無難なアイデアで無難な話し合いしかできなくなります。

そのような環境下では、プロトタイプを作ってテストをして仮説検証した結果、どちらの方向に進むべきかの判断を誤ったり、前に進めなくなったりして失敗します。

会議の中でする合意は、チームメンバーの中で合意するだけで、お客さんと合意するわけではないので意味がありません。合意を取ることではなくて、お客さんが買ってくれるものを作ることが重要です。

そのためにどうすればいいのかというと、合意をとる必要がない環境を作ればいいのです。独裁的に決定する人を決めて提案する。そうすれば、無難なアイデアで止まることがなくなるし、合意することを目的に会議をすることもなくなります。

このことは、優秀な営業職の人に言わせると「当たり前のこと」で、そんな程度のことです。この記事を読んでもなお、プロトタイプを作って人の話を聞いて、買ってくれるものを作っていくプロセスや生々しさがわからない人は、社内の優秀な営業の人に話を聞いてきてください。的確な答えを示してくれるはずです。

5-2.デザイン思考を使う環境を整える

プロトタイプで失敗しないためには、デザイン思考を使う環境にいる全員がデザイン思考について理解している必要があります。

デザイン思考は道具なので、使う環境の人みんなが理解してくれていないと、不満や理不尽な声が出てきて、やり切ることができなくなったり、思いもよらない指示が出されたりするからです。

例えば、デザイン思考は、時間がかかるものであり、5つのプロセスを何十周もするのが当たり前なのですが、わからない人は「なんでこんなに時間がかかるんだ」「なんでプロトタイプを何回も作らないといけないんだ」と言い出します。しかし、デザイン思考を知っている人からすると、これは見当はずれな言いがかりです。

デザイン思考で時間がかかるのは、見込み顧客を探すためです。

デザイン思考のプロセスは始まった瞬間から、実際に売買契約が結ばれるまで、3ヶ月だろうが1年だろうが、10年だろうが、やっていることは全部同じで、「最初に買ってくれる顧客を探しにいく」ということをやっています。

これを時間をかけてやっているのですが、デザイン思考について理解していない人は、見込み顧客すらいないのに、「どうしてこんなに時間がかかるんだ!早く売り出せ!」」と言い出します。見込み顧客がいない中で、製品を作るのにお金をかけて売っても売れるかわからないのに、です。

他にも、「あと1ヶ月で結果を出せ」などの理不尽な指示が出て、現場はなんとかあと1ヶ月で結果を出そうとすると、適切なプロトタイプが作れなかったり、問題解決の方向転換を間違えたりして、失敗しかねません。

デザイン思考という道具を使いこなすために、ぜひ環境を整えてからはじめてください。環境を整えるためには、経験のある外部の講師を呼ぶことがおすすめです。

6.プロトタイプについてデザイン思考のプロに寄せられた質問

ここからは、デザイン思考の専門家である私、河上が、さまざまな講義や研修の場で受けた実際の質問に対して回答していきます。

現場の具体的な悩みや疑問に対し、私の経験と知見から得た回答を共有します。以下のような実践的なアドバイスを通じて、デザイン思考におけるプロトタイプのさまざまな悩みの解決の一助になれば幸いです。

| 【著者プロフィール】 河上泰之 デザイン思考の専門家。 主な実績としてトヨタ自動車、金融庁、特許庁などへの次世代事業創出支援、ビジネスモデル転換支援や大阪万博のビジョン検討を支援。また東京商工会議所でDX・デザイン思考の講師を務める。 考えるとは何か?を考える、思考マニア。 |

6-1.プロトタイプはサイクルをスピードで繰り返すから、いきなり複数案を作らなくて良いということでしょうか?

複数案作ったって構いません。

例えば、友人と飲み会をしようという話になった時に、いくつかお店の名前をあげたり、イタリアン?和食?焼肉?中華?とカテゴリー名を挙げたりしますよね。

これは複数のプロトタイプが作られています。

代名詞があるものは、例えば「居酒屋」という3文字がすでにプロトタイプです。Google mapやインスタでお店を調べてパンフレットをつくる、そんな必要はありません。そこまでやらずとも、人間が相手なら、「居酒屋かー」、と反応を返してくれます。

そのため、プロトタイプを作り込むことを考えて案を絞るということをやる必要はありません。

居酒屋がNGでも中華で決まったらそれで良いわけです。中華料理屋で餃子を食べている頃には、居酒屋がNGだったことなんてすっかり忘れているはずです。正しいプロトタイプとは、それぐらい気軽に捨てる、忘れられるレベルで作ったものです。

15年かけてつくるプロトタイプは思い入れが激しすぎて捨てられない事でしょう。そうならない、即捨てられるし記憶にも残らないぐらい簡単に作り、検証して違ったら0.5秒の瞬発力で次の案を出して構いません。

我々が飲食店をどうしようかと探り合っているときは、このようなことが当たり前に行われています。その当たり前のことをぜひ取り入れてください。

6-2.プロトタイプで自分の善い意見を捨てるのが辛いです。自分のアイデアに固執しないためにはどうすればいいでしょうか?

アイディアを量産する事でしか、これは解決されません。

そもそも売るために作っているのであって、自己表現のたまに作るわけではありません。

よく、ビジョンが大事だ!といいますが、嘘です。ビジョンのある事業だって赤字なら倒産します。ビジョンがあるんだ!と言っても契約した支払いは待ってくれません。夢で腹は膨れないというのは、人間だけでなく事業、ビジネスだって同じです。

繰り返しますが、事業にビジョンが必要、というのは嘘です。必要なのは売上げであり、売れる商品であり、売るための方便です。この方便としてのビジョンならまだ分かりますが、それを通常は広告と呼びます。

さて、個人のビジョンなんか必要ないし、自己表現をする必要もないのに、なぜひとつのアイディアからでられないのでしょうか。それは、次にこれだというものに自分がたどり着ける自信がない、というだけです。これは事業開発に限らず、ありとあらゆる問題解決の場面で経験の浅い人に共通してみられる引きこもり現象です。

我々は問題をよりよく解くからこそ、他社からの切替を含め、顧客から対価をもらえます。我々がやろうとしている事は、そういう事です。次のアイディアが出てくるか分からないから、要らないと明確に言われたけれどこれしか無いんです!、というのは、スタートラインにすら立っていません。カチンときますが、それが事実です。

この事実を認められずにこの記事を離脱するひとは、必ずこの記事へ戻ってきます。成長すると、問題解決能力が未熟なほど引きこもるよね、ということが感覚的にわかるようになるからです。

では、この事実を認めるけれどそんなこと言ったって不安だ、という方にはトレーニングをお勧めします。正直なところ、単純に筋の良いトレーニングが足りていないから不安に感じるだけです。「3万いいね!へのリンク」に詳細がありますが、この記事を書いている河上の講義を980円で5時間分聞けます。10万再生を越えているコンテンツなので、何万人も成長し不安を克服して、次のステージで問題解決に真正面から向き合っています。そういう人たちは、あなたの会社から顧客を奪っていきます。よりよく問題を解ける方法があれば、顧客が乗り換えるのはごく自然なことです。

河上が直接顧問をすると正直高いため、漫画2冊よりも安い金額で、まずはひと通り学び、アイディアなんか腐るほどでる、という状態になってみてください。筋の良いトレーニングをすれば、当たり前すぎて学んだことすら忘れるぐらいすぐにできるようになります。

6-3.アジャイルで作り込んだプロトタイプの大事な部分がリリース品で落とされてしまうこと少なからずあります。何を見直すべきでしょうか?

ここでお伝えいただいているプロトタイプを作るということが、顧客に話を聞きながら作り込まれていたのだとすると考えられることは二つです。

一つが製造ラインに載せようとしたときにその製造ラインで耐えられなかった。

もう一つは店、顧客に話を聞きながら製品を作るということがよく分かっていなかった人が判断をしたということが考えられます。そのため顧客の意見を無視するような改変が行われたと言う風に見えます。

一方でプロトタイプを作るときに自分たちの思いを形にするという形でプロトタイプを作っていて、自分たちにとって大切な部分というものはそれは単なる勘違いなので社内の説得ができなくても自然だなと言うふうに思います。

もう一つが説得をして行く時に作るまでの工程は誰も話を聞きたくないんですよ正直。そんなことよりもこの製品を世の中にどういうふうに出すとお金になるのかということが社内の人たちは知りたいわけです。

つまり問題を解く過程はどうでもよくて、問題を解いた後のそのプロトタイプを社内向けであったとしても社内の人たちにそのまま買ってもらうための広告をつけて、その広告をパッケージに仕立てて中身をちゃんとこめて送り込むと言うことができればすごく良いという風に見えます。

問題を解くまではそこまで。そこから先は私たちが伝えた人間が我々にとって都合の良い行動をとってもらうために何をやったらいいのかという別の問題解決別のデザイン思考による問題解決が発生します。そのためこの伝え方のところもまさにプロトタイプを作って伝えて、伝わらなければプロトタイプを作り直すつまり説明資料を変えたり説明の仕方を変えたりするということです。

ワード一枚の方が伝わるのか、パワーポイントになっていた方が伝わるのか、実際に触れるものがあった方が伝わるのか、寸劇に巻き込んで体感してもらって「ああだからこれがいるのね」となってもらうといいのか。伝え方の工夫というとすごく雑になってしまうので嫌いなんですけれど、この伝えるという部分も相手にとって意味があるように問題を解くためにどうすればいいのかということなので、ここも同じようにプロトタイプを作って回していくそういったことができるといいのではないでしょうか。

7.プロトタイプで悩んだらデザイン思考の専門家に相談するのが成功への近道!

ここまで、プロトタイプについて詳しくお伝えしてきましたが、この記事を読んで、

「思っていたよりも難しそう……」

「何十回も作る気持ちはあるけど実際にうまく進められるか分からない」

「プロトタイプを作ってテストをして、その後どうやって方向転換すればいいの?」

など、まだお悩みがある方がいるかもしれません。

正直にお伝えすると、

・完璧なクオリティを求めない |

これを守ってプロトタイプを作ることは、簡単なようで、できない企業がほとんどです。

また、プロトタイプを作ってテストで得たフィードバックをもとに、どのように方向転換するかは、経験がないと判断できません。

もしあなたが、適切なプロトタイプを作って最短距離で成功する可能性を上げたいと思っているなら、デザイン思考の専門家に相談して、コーチング的に伴走してもらうのがおすすめです。

プロトタイプに限らず、デザイン思考を使いこなすためには、専門家の経験がないと不可能なことが多々あるからです。例えば、以下のことがそれに該当します。

【デザイン思考において経験がないとできないことの例】 ・デザイン思考を使う準備 |

デザイン思考の専門家であるBeth合同会社に依頼すれば、上記のことをはじめ、プロトタイプの作り方やテスト計画立案も含めて、デザイン思考の支援を受けて学びながら進めることができます。

<プロトタイプをはじめとするデザイン思考についてのお悩みはBeth合同会社にお任せください> |

8.まとめ

本記事では、デザイン思考の工程の1つ、プロトタイプについて詳しくお伝えしました。

最後に、プロトタイプの概要をおさらいしておきましょう。

プロトタイプとは、アイデアを形にする工程で、以下の3つのことを目的に行います。

| 【デザイン思考のプロトタイプの目的】 ・自分の思考を研ぎ澄ますため |

重要なことは、以下の3点でした。

| 【デザイン思考のプロトタイプで重要なこと】 ・完璧なクオリティを求めない |

プロトタイプについて気軽に相談できる人が思いつかない場合は、ぜひBeth社にご相談ください。経験者として、デザイン思考を使いこなして成功する可能性を高めるお手伝いをします。

Related topic: 男性向け強化製品