「自社でDXに取り組むことが決まったが、どの部署が主導で実施すればいいか分からない」

「DXは初めての試みなので、何を重視して組織形成や人選をすればいいかピンと来ない」

「そもそもDXに取り組む際に、組織を新たに考える必要性はあるのだろうか……?」

近年急速に進んでいるDX(デジタルトランスフォーメーション)。

今や規模や業態を問わず多くの企業でDX推進が行われていますが、初めての取り組みなだけに社内でどのような組織編成で進めればいいのか分からないというお困りの声もお聞きします。

確実にDXを推進したいのであれば、着手前にDXを推進する組織をきちんと考えておく必要があります。

新しい取り組みであるDXはリソースの管理や成果の管理などを行う管轄部署を決めておかないと、決めた予算や人員で狙った成果を得ることが難しくなるからです。

DXを推進しようとしているにもかかわらず、主体となる人物・組織と権限の範囲が曖昧など、実現できる組織づくりが甘く、推進が頓挫するケースも見受けられます。

DXを推進し、企業競争力向上につなげたかったのに、頓挫すると単なる予算の無駄遣いにもなりかねません。

この記事では、多くの企業がDX推進をする際に組織する一般的な4パターンをご紹介します。まずは自社がどういった組織でDX推進していくかを決めるのが、計画段階で重要なプロセスとなります。

DX推進に適した組織の4パターン

- IT部門拡張型(ITやシステムの知識が不可欠なDX化の場合)

- 事業部門拡張型(特定サービスでDXを進める場合)

- 専門組織設置型(大掛かり・中長期でDXを進める場合)

- 組織横断プロジェクト型(期間限定・部門横断でDXを進める場合)

ここまで読めば、自社の場合はどのパターンで組織を作ればよいかという目処がつきます。

しかし形だけ組織を作って終わりではありません。DX組織に必要となる風土や実際の他社事例まで理解しておけば、さらに地に足がついた組織作りを進めていくことができます。

記事の後半では、組織づくりをするにあたって事前に押さえるべきポイントをお伝えします。

DX推進の組織づくりのポイント

- 成功に導く組織風土を理解する

- 実際の他社事例を学ぶ

- 組織でDXを推進するプロセスの注意点を知る

最後までお読みいただければ、DX推進の組織作りの外形だけでなく、会社全体でDXを進める上で必要となる風土形成まで理解できるはずです。

組織作りはとかく形だけがクローズアップされますが、その組織に宿る風土がセットになって初めて本来の効力を発揮します。

DXの組織設計のポイントを学び、自社に最適な組織作りの参考にしていただければ幸いです。

1.DX推進のためには、主体の組織を決めることが必要

DX推進のためには、主体となる組織が必要となります。

なぜなら、DXは、「誰が実現するか」が中途半端な状態では到底達成できることではなく、主体となる組織がないと成功可能性は著しく低くなってしまうからです。

DX:Degital transformationの「transformation」という単語の通り、生物学用語の「変態」という意味です。「変態」とは、例えば毛虫が蝶になることです。そのためDXを意訳すれば「デジタルを使うことを前提として、いまの仕事を作り直す」ということです。生半可なことでは成功しません。

毛虫が毛虫のままより高速、かつ大量に葉っぱを食べられるようになっても、それは「transformation:変態」ではありません。地面を歩いていたところから、空を飛ぶように変わる。そのように、ビジネスの構造そのものをガラガラポンする、創業をし直すぐらいの覚悟が必要です。

会社として意思を持ってDXを推進するために、「既存業務とは切り離し、DXを推進するミッションを明確に担う組織」=主体組織が必要となります。

主体組織を決めた方が良い理由として「成果管理の観点」「プロセス管理の観点」の2つが挙げられます。

【成果管理の観点】

DXは従来のやり方を見直すことと同義なので、既存組織のまま進めてしまうと、どこかで従来方式に迎合してしまうケースが往々にして発生します。そうなると、DXの「あるべき姿」ではなく「できる範囲」での推進に留まってしまいます。

既存組織のままDXを進めてしまった場合、以下のような困った事態が散見されます。

- DXの費用が通常予算に収まらないため、予算内で(DXとは全く違う)機能改修に留めてしまった

- DXを推進し新しいサービスを開発する予定だったが、通常業務が忙し過ぎて後回しになってしまった

- DXを推進し業務プロセスの改革をしようとしたが、古参社員の猛反発があり改革を諦めてしまった

- 各部門の個別最適化がされてしまい、全社での最適化が行われずかえって非効率になる

DXは経営者で言えば「創業のし直し」レベルで実施すべきことです。つまり、過去のやり方を度外視して全く新しい方法や理想形をゼロベースから「ユーザー体験」を起点に考えることです。

担当部署には通常業務とは切り離して明確にDXのミッションを付与しないと、想定していたより小さいスケールの取り組みしか実現せず、「それはDXとは言えない」と言う結果になってしまうことが往々にしてあります。

【プロセス管理の観点】

DXのような新規の取り組みの場合、遂行プロセスにおいては想定外の課題が発生します。特に大掛かりなDXの場合は、リソース管理ひとつ取っても従来業務の片手間で管理できる規模にはなりません。

描いた通りのプロセスでDXを進行するには、主体部署や担当者を明確にしたうえで定期的な課題管理をする必要があります。

例えば、

- 実施計画の立案、実施状況の共有、課題(+解決策)の把握・共有

- 予算や人員や時間のリソース管理を行う

- 既存システムからの移行など、DX化に伴うリスク管理を行う

- 上記のような課題管理の状況を経営会議などで逐一報告し、常にアップデートや軌道修正を行う

などです。会社として「この部署が責任を持ってDXを推進するのだ」というミッションや権限を明確にする必要があるのです。

2.DX推進に適した組織体制4つ

DXの主体組織を決める必要性を理解したあとは、実際の組織編成を検討します。

検討の際は、既にDXを推進している企業で組まれやすい組織体制を参考にすると良いでしょう。今回は以下の4つの編成を紹介します。

- IT部門拡張型

- 事業部門拡張型

- 専門組織設置型

- 組織横断プロジェクト型

一つずつ一般的な組織の定義や役割を解説していきますので、自社組織を思い浮かべながらお読みください。

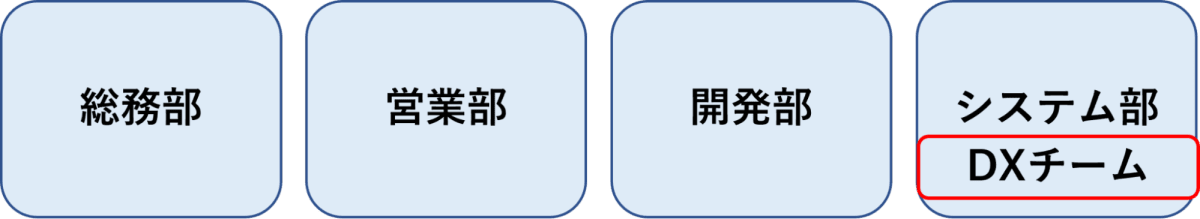

2-1.IT部門拡張型

IT部門拡張型は、既に社内にある情報システムやIT部門を活かす考え方で組織します。

DXはシステム・ITが絡むことがほとんどであるため、知識があり業務上慣れている部門内にDX専用の組織を立ち上げると言う発想です。システム部門の中に「DXチーム」を拡張するようなイメージを持つと良いでしょう。

【IT部門拡張型の組織イメージ】

DXの規模によってチームの人数などは変動しますが、重要なのは通常業務とは切り離して「DX専任」のミッションを付与することです。

仮に既存システムに手を入れる場合でも、既存システムを通常業務で使うこと、既存システムの存在意義さえも疑っていきながら真っ新な目で考えるDX推進では、視界に大きな違いが出るからです。

ひとりの人間の頭の中で切り替えられれば良いのですが、既存の仕組みを知り過ぎていると離れられなくなります。そのため、物理的に別の人物で専属チームを作ると良いです。

【IT部門拡張型のメリット・デメリット】

IT部門拡張型のメリットは、システムに詳しいメンバーで組織されていることです。収益を確保するビジネスとして何を行うかが決まっていれば、新規のデジタルツールやサービスの導入、システム開発、もしくは開発をせずに利用を開始して要件を詳細に詰め直すなど、スムーズに対応できます。

一方でIT部門が保守・管理が主業務だった場合、部分的なツール導入などに留まり、DXの本質であるビジネスモデルの改革に至らない業務効率化に留まりがちというデメリットも考えられます。

| 主なメリット | 主なデメメリット |

|---|---|

| ・ITリテラシーがあるため、システムの導入や入れ替えなどがスムーズ ・DX化の主幹部署として、社内の納得感を生みやすい | ・IT部門でも保守・管理が主業務だと業務効率化に留まってしまうことがある ・既存システムから思い切った脱却がしづらい ・システム主軸の判断が多くなり、現場が使いにくい仕組みとなってしまう |

デメリットの解消法としては、事業部門のメンバーを兼務させる、IT部門のメンバーを現場に派遣するローテーションを組む、などの方法があります。

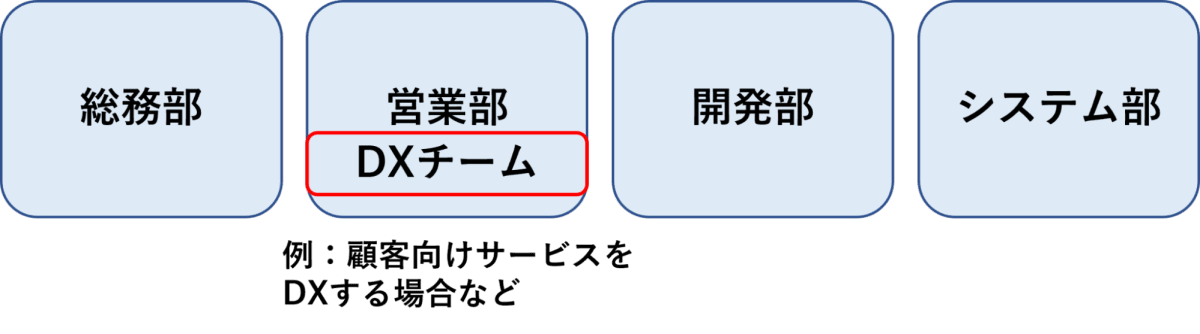

2-2.事業部門拡張型

DXの対象となるサービスやシステムを管轄している事業部門が主体組織となるのが事業部門主導型です。

対象サービス・システムに最も詳しく、なおかつ改革意思を持っている部門の中にDXの組織を立ち上げるケースです。事業部門の中に「DXチーム」を拡張するようなイメージを持つと良いでしょう。

【事業部門拡張型の組織イメージ】

例のように顧客向けサービスをDX化する場合は、実現したいユーザー体験を元に、どのようなサービスであるべきか、どのようなサービスを作るべきか、について意思が持てる営業部門の中にDXチームを立ち上げます。

同様に、製品開発をDX化する場合は、開発部の中にDXチームを立ち上げる、などのことも考えられるでしょう。

【事業部門拡張型のメリット・デメリット】

事業部門を拡張してDXを担当する組織にするメリットとして、よりユーザー体験を詳細に知っている現場に沿ったDXを進められることが挙げられます。

一方、事業部門にIT技術に関する知識が不足していることで、デジタル化の側面ではスキル不足や進捗の遅れを起こしやすいデメリットが生まれます。

| 主なメリット | 主なデメリット |

|---|---|

| ・ユーザー体験を詳細に把握できている現場目線でDXが進められるため、ユーザーニーズにあったDXを実現しやすい ・推進メンバーに当事者意識が芽生えやすい | ・IT・システムに詳しくない場合もあり、IT・システムの再構築や導入が必要になった時に調査・判断の時間がかかる場合がある ・理想やこだわりを貫き過ぎ、時間や予算が想定以上に発生してしまう |

デメリットの解決策は、IT部門との密な連携です。システムの選択・見積りなどの要所要所でIT部門のメンバーに協力をしてもらうようにすれば、ITリテラシーの不足を補ってもらえるでしょう。

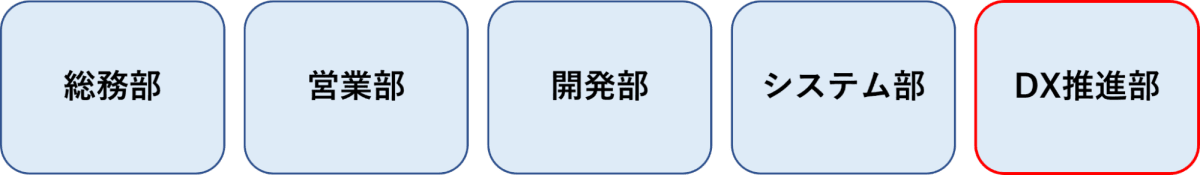

2-3.専門組織設置型

DX化推進を行うミッションを担った専門部隊を編成するのが、専門組織型です。

大掛かりかつ中長期目線でDXを進める場合は、新規に独立部署を設立し、構成員は全員集中してDXに取り組むようなケースです。既存の部門と並列の立場で、DX専任組織を立ち上げるようなイメージを持つと良いでしょう。

【専門組織設置型の組織イメージ】

先に述べた通り、DXは「デジタルを使うことを前提として、いまの仕事を作り直す」ということです。1つの事業単位だったとしても、生半可なことでは成功しません。

そのため「DX推進が自社に重要である」ことを会社全体に認識してもらうことを目的の1つとして組織を立ち上げることもあります。

【専門組織設置型のメリット・デメリット】

組織ミッションそのものが「DX推進」となるため、自立度や自由度が高めやすいのがメリットの組織編成と言えます。人員もITシステム部門や事業部門、外部ベンダーなどを理想に基づいた必要人材を集めることが可能です。

この組織編成で注意すべきは、編成当初の一体感の薄さです。内部もさることながら、他部署からも「何をやっている部署なのか」のような邪推が入るため、設立当初は孤立しやすいことも考えられます。

主なメリット | 主なデメリット |

|---|---|

| ・人員や予算などを投下しやすい ・通常業務から離れて、集中して本質的なDXに取り組みやすい | ・編成当初は一体感が生まれにくく、社内で孤立しやすい ・ある程度、人員や予算に余力がある規模の企業でないと実現しにくい |

デメリットである「一体感の薄さ」の解消方法としては、経営幹部や部署のリーダーなどのトップマネジメントの支援が挙げられます。

経営陣からのサポートがあることで、会社全体でDXを推進する気運が生まれやすくなります。サポートとは、具体的には「既存事業よりもDX推進を優先させる」といった優先順位の明確化や、DX関連の会議時間(意思決定に関わる時間)を多く取るといった姿勢です。

さらに新部署のリーダーが意思を持ってDXを成し遂げる気概があれば、設立当初からパワフルなスタートがきれるでしょう。

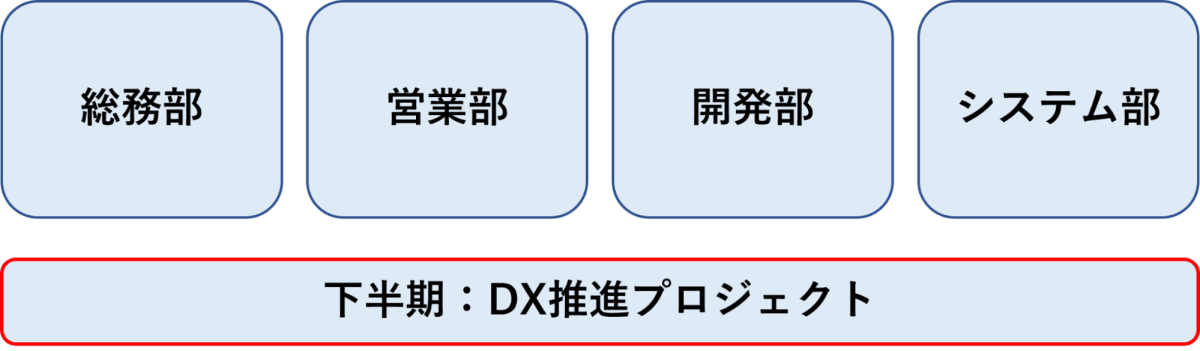

2-4.組織横断プロジェクト型

新たに組織を編成する点では「専門組織設置型」と同様ですが、組織横断プロジェクトの異なる点は「期間限定のチーム」である点です。

社内の各部署から参加メンバーを決めますが、メンバーは自部署の仕事と兼務してDXを推進することになります。一般的には、社長や役員会直下の「全社横断プロジェクト」の一つ、という扱いになります。

【組織横断プロジェクト型の組織イメージ】

プロジェクトの扱いは各社さまざまですが、人事発令や組織図には掲載されると、会社としては注目が集まりやすくなる編成といえます。

組織混在メンバーでプロジェクト進行をすることから、自部署の次世代リーダー的な若手社員の成長を目的に投入するケースもあります。

【組織横断プロジェクト型のメリット・デメリット】

DXをおこなったことがない場合、試行錯誤しながら実行するチームとして「自社のDXの場合の具体的な取り組みをを考える」ときに有効です。業界で実現されているレベルのDXに終始するのではなく、自社の独自の要素を思考し実現する、そのための試行を繰り返すことができるチームです。普段の仕事と、全く違うDXを同時に行うことで、普段の業務の見方が変わることにもつながります。

期間限定といっても、会社の人事発令がなされたプロジェクトになるため、それなりの予算や権限を持たせることも可能です。

場合によっては参加メンバーを手上げ制で募れば、モチベーションが高い人員を揃えることもできます。

一方で期間限定であることと兼務であることから、通常業務の繁忙期・大幅な業績変動に影響されどこかで息切れを来たすリスクもあります。

例えば、企画~実行プランまでをプロジェクトで担い、運用フェーズは各現場に任せるケースが一般的です。そのため、リリース後に現場で混乱が起こったとしても、プロジェクトは既に解散しているというような事例もあるので注意が必要です。

| 主なメリット | 主なデメリット |

|---|---|

| ・機動力高く組織編成ができ、意志あるメンバーを集めやすい ・短期集中で行うため、スピーディーに成果を上げやすい | ・メンバー各自が自部署の業務を持っているため、役割分担にムラが出やすい ・プロジェクト解散後(=DXスタート後)の責任の所在が曖昧になりやすい |

デメリットの解消方法としては、参加メンバーのプロジェクトの業務負担を、人事発令時に各部署の上司に周知徹底することです。

業績管理制度を導入している場合は、目標のウェイトをプロジェクト参加メンバーは一律で設けるなどの対応も効果的です。

リリース後はプロジェクトの規模は縮小したとしても「問い合わせ窓口」など現場のサポート活動を継続し、運用に乗るまでプロジェクトを残すことも視野に入れると良いでしょう。

3.【ケース別】DX推進組織の決め方

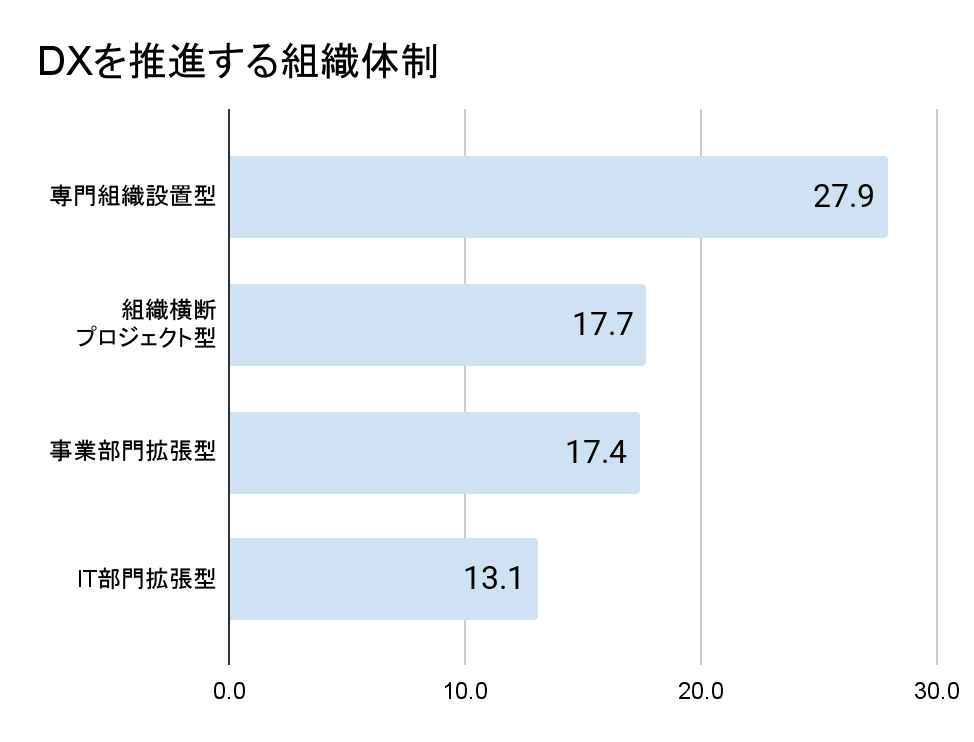

DXの組織編成4パターンを紹介しましたが、日本企業のDX推進で最も多いのは、「専門組織設置型」です。

IDCの調査によると27.9%の企業が専門組織を設置し、続いて「組織横断プロジェクト型」が17.7%、「事業部門拡張型」が17.4%、「IT部門拡張型」が13.1%という調査結果になっています。

参考: DXのリーダー組織は専任組織の「第2のIT部門」【ITmedia】

ただし、上記結果によってDX推進の組織を決めることはおすすめしません。なぜなら、企業によってDXの目的・実現範囲はさまざまで、企業にあった組織体制にすべきだからです。

調査結果はあくまで参考程度に留め、実際は自社の状況、DXの目的、結果を出すために必要な自社リソースに応じて「どのような組織体制にするか」を考慮する必要があります。

組織はセンシティブな問題でもあるので、あまり画一的に考えるのではなく、さまざまな可能性も模索しながら自社に最適な組織体制にアレンジしていく意識を大事にしてください。

以下に、よくあるケースをもとに相性が良いと考えられる組織を紹介します。

3-1.IT部門拡張型が望ましいケース

| こんなケースなら | 相応しいと考える組織 |

|---|---|

| □DX化を検討した際、既存システムの改修などが必須となる □会社の業務基盤系(例:会計や顧客管理システム)のシステムのDX化が必要 □新システムにカスタマイズなどの仕様変更を加えて、自社既存システムに組み込む必要がある | IT部門拡張型 ・既存システムに関する細かい知識が必要となるなら、IT部門が主導になるのが望ましい |

システムに詳しいことはこの体制の強みではあるものの、DXのような新しい取り組みの際は既存のIT部門とは切り離して考える企業が多いため、あまりメジャーな組織体制ではないといえます。

3-2.事業部門拡張型が望ましいケース

こんなケースなら | 相応しいと考える組織 |

|---|---|

| □DXの対象が特定のサービス(=特定の部署が管轄している)に絞られている □導入したいシステムがSaaSなどシステムに明るくない人でも操作しやすい □リリース後の現場の使い勝手がDX成功の命運を握る | 事業部門拡張型 ・特定サービスにDXを加えることで競争力を磨くなら、事業部門主導が望ましい |

DXの対象となるサービスが会社の成長に大きく関わる場合に、現場主導の事業部門設置型でDXを進める企業が多いと思われます。

3-3.専門組織設置型が望ましいケース

こんなケースなら | 相応しいと考える組織 |

|---|---|

| □企業トップがコミットして、ある程度の資金や人員をDXに投下する姿勢である □1年間以上の期間をかけて、大掛かりにDXを進めて行きたい □携わった社員の人材育成も含めてDXを進めて行きたい(DXのスペシャリストを作りたい) | 専門組織設置型 ・経営の強い意志で大掛かりなDXを進めるなら、専門組織で集中して取り組むのが望ましい |

既存事業の継続性が疑われるなど、経済産業省が定義する「ビジネスを刷新して、競争力を手に入れるためにデジタルトランスフォーメーションを行う」ことを目的とする場合には、専門組織を立ち上げるケースが多いようです。

3-4.組織横断プロジェクト設置型が望ましいケース

| こんなケースなら | 相応しいと考える組織 |

|---|---|

| □短期集中でDXの成果をあげたい □DXの範囲が全社員にまたがるため、多くの部署の意見を聞く必要がある □会社の風土をデータドリブンへと意識変革を行いたい | 組織横断プロジェクト ・設置型期間限定で成果を出し、なおかつ社内の風土形成も狙いたい場合は組織横断プロジェクトが望ましい |

プロジェクト型は、時間軸をずらして組織編成がなされることもあります。

例えばDXの検討段階は「組織横断プロジェクト」形式で、プロジェクトメンバーが社員の意識調査などを行い、社内にDXの風土の下地ができたと判断した後に「専門組織」を設置するようなケースです。

4.DX推進を成功に導く組織風土

ここまでDXを推進する組織の形を紹介してきましたが、(当然ですが)DXは、組織だけを作ればいいわけではありません。DXを成功に導くためには、以下のような組織風土があることが必要です。

- イノベーティブな組織であること

- データを活用する組織であること

- アジャイル思考な組織であること

- 外部の知見を幅広く取り込む組織であること

- 常に学ぶ組織であること

一つずつ風土が必要な理由や望ましい風土の具体例を説明していきます。

4-1.イノベーティブな組織

DX推進を成功に導くには、イノベーティブな組織風土が必要になります。

なぜなら、DXは、従来型のやり方やビジネス慣習に固執する組織では実現することが難しいからです。

DXは、業務のデジタル化とは全く違います。先に述べたように、毛虫が毛虫のままより高速、かつ大量に葉っぱを食べられるようになっても、それは「transformation:変態」ではありません。地面を歩いていたところから、空を飛ぶように変わる。そのように、ビジネスの構造そのものが全く違うものになることもあり得るのです。「ユーザーニーズ」から考えられる「最高のユーザー体験」を起点に施策を考えていきます。

つまり、今までの成功法はあくまで全て「参考程度」のものであり、最低でも一度はこれまでのやり方を真っ新な目で見直す必要があるからです。

イノベーティブな(=今までの成功体験から脱却することを恐れない)組織風土が必要となります。

【DX推進に望ましい組織風土の例】

- 目先の混乱などがあるとしても、将来的な利益を優先する判断をする

- 社内の声が大きい人の意見ばかりに振り回されず、幅広い社員の声を聞く

イノベーティブであることは、予想外の問題に出くわす確率も上がります。その意味では「トライを推奨する風土」や「失敗から学ぶ風土」も同時に必要となるでしょう。

4-2.データを活用する組織

DXの前提として、自社の競争力にデジタルを活用することになるため、DX推進組織はデータを活用する風土であるべきです。

データを活用するとは、意思決定するために収集したデータを分析し、分析結果を判断材料の一つとしていくことです。

例えば、今までの仕事や成功体験とは別に、

- 「今まで盲点だったユーザー体験に関する全く新しい情報はないか」

- 「DXを成功に導くヒントとなるデータはないか」

- 「複数のデータが意味することは何か?」

- 「今後とるべきデータは何か?」

- 「収益化ポイントをずらし、業界を破壊して自社で独占できるようなデータの項目や粒度は何か?」

など、データを活用し、新たな施策につなげることです。

DXを推進する準備段階でデータベースがきれいに整ってなかったとしても、中のデータだけでも取り出して、貪欲に業務活用するような姿勢が重要となります。データを使って、1円でも多く利益を生み出すことが目的です。

【DX推進に望ましい組織風土の例】

- 主観だけでなくデータから導き出される客観情報を重要視する

- 業務プロセスの改善につながるデジタルツールがあれば、積極的にトライアルをする

DXの対象業務だけでなく、会議やコミュニケーションなどあらゆる日常業務でデジタルを取り入れることが望ましいでしょう。

4-3.アジャイル思考の組織

加速度的にテクノロジーが発展しているDXの世界では、変化を俊敏に感知して柔軟に開発に取り入れるアジャイル思考(アジャイル=「素早い」「俊敏な」)が必要となります。

計画通りに進めることを重視したり、手順を一つずつ遵守したりするビジネススタイルでは、DXのような前例のない取り組みの阻害要因ともなり得ます。

ある程度の不確実性を許容しながら、むしろ変化を楽しむようなアジャイル思考の組織の方が、DX推進においては意外なビジネスチャンスの発見にもつながりやすいでしょう。

【DX推進に望ましい組織風土の例】

- 大きめの開発に着手するまえに、小さい開発でスモールスタートを切る

- 施策が失敗・頓挫した際も前向きに仮説検証を行い、次の開発に生かそうとする

注意したいのが「アジャイル=行き当たりばったり」ではない点です。

大学で行う「科学」に近い進め方です。

仮説をたてて、本番のビジネスを通じて実験し、得られた結果を踏まえてどうしたらより良くなるのか次の仮説をたて、また実験をします。これを繰り返すことで、より良いビジネスへ突き進みます。

もちろん、「より良いとは何か?」を定義しますし、仮説を立てたら実験する際に何を数字として計測するのかKPI/KGIをたてます。この計測する数字が、先ほどの項目の「データ」です。

仮説を立てずに行き当たりばっかり行うのは、多くの無駄を作ってしまいます。

4-4.外部の知見を幅広く取り込む組織

DXのような新しい取り組みは、同じような境遇・考えをもつ人ばかりが集まっていては、新たな知見や別の視点がもたらされません。

組織や企業の枠に留まらず、外部の知見を幅広く取り込むことが必要となります。

自分達が持っていない知見や視野を貪欲に取り入れることで、組織内のメンバーの能力のみに依存せず、果たす目的のできる限りの最短距離をたどっていけますし、DX推進を大幅に進める(役に立つ)組織外の社内の意外なリソースが見つかるかもしれません。

【DX推進に望ましい組織風土の例】

- DXの進捗を小まめに周囲に報告し、改善点などの意見をふんだんに取り入れる

- 組織外に知見を持っている人がいたら、期中であっても仲間にジョインするよう働きかける

DXは、自社内だけで検討を進めても解決しにくい課題も当然出てきます。

必要に応じて社外のオープンイノベ―ションやアクセラレータープログラムに参加するのも、情報収集として効果があるでしょう。

情報収集の真髄は、表面だけ見ると無駄に思えることでも行い続けることです。例えば、新聞や書籍で読んだことがその日のうちに直接会議で役に立つとは限りません。それでも読み続けるべきであるのと同じように、必要かどうかもよくわからないけれど情報を集めて読み続けることが重要であり、真髄です。

逆に、いますぐ知りたいこと開けを追いかけ続けると視野は狭くなるばかりです。

4-5.常に学ぶ組織

アジャイル思考の組織の項目でも書いたとおり、DXでは仮説を立てて実験し、実験で得られたデータをもとに学習をして、次の仮説を作りまた実験します。これを個人単位で行うのみならず、組織として「あぁこれをやると、こうなるのか」を学んでいく必要があります。

ビジネスに使える技術(システム・ツール)や方法論などの手段は変化が速く、知識やスキルを常に最新にアップデートする必要があります。

DX推進が決まった時点の知識だけで業務を進めてしまうと、DX推進が終了した時点では既に陳腐化したテクノロジーを使用してしまっているリスクもあります。

テクノロジーのような根本技術だけでなく、SaaSに代表されるように日々新しいサービスがリリースされています。日々「これが最高の手段か!?」を問う思考を持ち、外部へのアンテナを張り巡らせることがDX推進組織には求められます。

【DX推進に望ましい組織風土の例】

- 外部のシンポジウムやセミナーに積極参加し、ナレッジやノウハウを自社に還流する

- 自己啓発の一環でプログラミングやデジタルマーケティングの講座に通う

小規模・短期のDX化の場合はそこまで意識しなくてもいいかもしれませんが、年度単位の大掛かりなDX化の場合は、常に知識のアンテナを張り巡らす風土はとりわけ重要となるでしょう。

5.DX推進組織の他社事例

DXをどのような組織体制で進めて行くかを検討するには、既にDX推進を行っている他社の事例を参考にするのもおすすめです。今回は以下の3社の事例を紹介します。

- 住友商事

- 花王

- NEC

各社参考になるポイントがありますので、「自社に取り込めるノウハウはあるだろうか」という意識でお読みください。

5-1.NEC

NECではDX専任組織として100人規模の「Digital Business Office」を設置。全社横断でデジタルビジネスを推進する体制を確立しています。

「専門組織設置型」ですが、参加メンバーは「組織横断プロジェクト」の要素も取り入れている事例です。

「Digital Business Office」には、社内だけではなく外部のメンバーも招聘しています。現状のリソースにとどまらず、新たな職種が求められればそれを用意し、人員の確保を行って柔軟に変化する組織を目指しています。

NECは、DXに関する記者会見で「デジタルトランスフォーメーション(DX)事業を推進するうえで“出島(=別会社、別組織)”は必要ない。全社組織をシフトしていけるような体制にしないと、DX事業はうまくいかないと考える(吉崎敏文執行役員)」と語っているのが印象的です。

別組織で集中してDX推進をしながらも、会社全体でDXを進行・浸透させる決意が感じられます。

参考:DXに「出島」は必要か?【ITメディアエンタープライズ】

5-2.花王

花王ではDXを推進するため、2016年に同社内に専務執行役員が統括する「先端技術戦略室(SIT)」を発足させました。この「先端技術戦略室」の役割はデジタル先端技術戦略の立案・実行を推進することです。

他社のDXに遅れを取るまいと企業トップ層が「専門組織」を立ち上げる英断を行った事例です。

「先端技術戦略室」直下に戦略企画グループを配置し、「能率化活用グループ」「情報戦略グループ」「販売グループ・事業」「IT設計管理グループ」という実務を担当する4グループの活動をコーディネートする体制を取っています。

なお、花王の「先端技術戦略室」は研究開発や生産、販売など各部門の社員を集めて編成しているので、既存部署との兼務者が多くなっています。

既存業務への馴染みまで視野に入れた編成は参考になるでしょう。

参考:DXのために花王が実践した“具体的な”体制づくりと取り組み【IBM】

5-3.住友商事

住友商事ではDX推進を目的に、全社横断組織である「IoT& AIワーキンググループ」を2016年4月に発足。続いて2018年4月からは専任組織である「DXセンター」をデジタル事業本部に設置しました。

「組織横断プロジェクト」から「専門組織」へと移行した事例です。

DXセンターだけにとどまらず、グループ会社のSCSKや、同社が出資する経営・ITコンサルティング会社であるアジアンフロンティア、同社が出資するベンチャー企業各社とも連携し、DXの推進をさらに加速させています。

2023年に掲げているDXの取り組み内容も「次世代エネルギー」「農業」と幅広い視野で挑んでいるため、さらにコラボレーションが広範囲に進むことが予想されます。

参考:最先端の技術を活用したデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進【住友商事】

6.DXを推進するための組織作りの注意点

DX推進に相応しい組織を立ち上げたとしても、新規かつ中長期になりやすいDX推進には推進プロセスでも気をつけたい点があります。

最後に、組織でDXを進める際の3つの注意点をお伝えします。

- モチベーションが高い人材を集める

- 社内の協力体制を構築する

- 外部の専門企業を活用する

一つずつ具体的なポイントを解説していきます。

6-1.モチベーションが高い人材を集める

DXのような新規の取り組みを推進するためには、本人のやる気の高さは不可欠となります。

つい「ITに詳しい人材」や「既存システムに精通した人材」を求めたくなりますが、本人のDXへのモチベーションが高くなければ、それほど貢献は期待できません。

むしろ新しい取り組みで困難やトラブルの連続に耐えられるのは、メンバー一人ひとりの「DXを成功させて、競争優位性を築きたい」という強い意志になります。

さらにDXの取り組みは長期化しやすいため、息切れしない意味でもモチベーションの高い人材を集めることは必須といえます。

6-2.社内での協力体制を構築する

多くの社内外の人に影響があるDX推進は、社内各所との協力体制を築き上げる必要があります。

DXの主体部署を作ったとしても、内部で閉じてDXを進めているだけでは全社員の理解は得られません。むしろ注目が高い取り組みだからこそ、社内が応援してくれるような友好な関係性を保つ必要があるのです。

編成メンバー次第では、DX推進組織だけ社内の協力体制を作るだけのパワーがないことも予想されます。そんな時は経営トップ自らが「DXは重要な取り組みだ」と社内に発信を行い、他社員からの見え方を演出することも必要となります。

6-3.外部の専門企業を活用する

DXの取り組みは、時に社内の人間だけでは限界になることも往々にしてあります。そんな時は外部の専門家の活用も一手段となります。

DXのような新規の取り組みは従来のやり方を否定することと同義なので、社内の身内の人間からの提案ではどうしても抵抗勢力を説得しにくくなるからです。

よく起こりがちな現象は、DXのような新しい取り組みに難色を示す社員の存在がネックとなり、DXが頓挫するケースです。

このようなケースでは、新しいシステムなどの″モノ”の導入をする前に、社員(特に経営トップなどの上層部)の考え方や意識を変える″コト”の変革が必要となります。

この際、ITコンサルティング企業などでは″モノ”へのアプローチとなるため、風土改革を狙うなら組織変革や人材開発を専門とするコンサルティング企業が良いでしょう。

組織変革を行いたいなら、まずはBeth.llcにご相談ください

Beth合同会社はDXや新規事業案の創出、デザイン思考の導入支援などを行っています。「新しい取り組みを前に進めたい」という意思を持っている企業に寄り添い、変革を最短距離で走り切ることで、これまでプライム上場企業を中心に、行政でも成功を収めています。

全体の構造を明らかにして現在地とゴールをはっきりさせ、最小限の行動で小さく現実からフィードバックをもらうBethのアプローチは、DX推進の強力なバックアップになるはずです。

インタビューやアイディア出し、プロトタイプ作成、ビジネスモデルやシステム/アプリの設計まで支援し、最終的には自社のみで自走できる状態を作ります。ぜひ一度お問合せください。

7.まとめ

今回の記事では、DXを推進するための組織編成についてお伝えしました。

あらためてこの記事のポイントをまとめます。

◎DX推進には主体となる組織を決めることがスタート地点です

◎DX推進の組織編成には一般的に以下の4パターンが考えられます

DX推進に適した組織編成の4パターン

- IT部門拡張型(ITやシステムの知識が不可欠なDX化の場合)

- 事業部門拡張型(特定サービスでDXを進める場合)

- 専門組織設置型(大掛かり・中長期でDXを進める場合)

- 組織横断プロジェクト型(期間限定・部門横断でDXを進める場合)

◎日本企業のDX推進の体制で最も多いのは「専任組織設置型」ですが、実際は自社の置かれたケースに応じて組織編成を考える必要があります

◎DX組織編成を成功に導く風土は以下の通りです

DX推進のための風土形成ポイント

- イノベーティブな組織であること

- データを活用する組織であること

- アジャイル思考な組織であること

- 外部の知見を幅広く取り込む組織であること

- 常に学ぶ組織であること

◎DX組織でプロセス推進する際の注意点は以下の通りです

“組織でDXを推進するプロセスの注意点

- モチベーションの高い人材を集める

- 社内の協力体制を構築する

- 外部の専門企業を活用する

新しい取り組みや新しい組織は、立上げて終了というわけではありません。特にDXのような中長期に及ぶ取り組みの場合は、立ち上げ時以降にどうやってその組織を盛り上げていくかが重要となります。

自社ならではのDXが進めやすい組織編成を考案すると共に、その組織がDX化が完遂するまで走り続けられるよう支援する意識も大事にしましょう。

コメント