「デザイン思考とインサイトの関連は?」

「デザイン思考を活用する上で、インサイトを得る実践的な方法を知りたい」

デザイン思考を学ぶ中で、インサイトがどのようなものか、明確に理解できている人はごく少数です。

デザイン思考におけるインサイトとは、一見矛盾するような発言や行動を「どちちも正しい」と「解釈」するための理由のことです。

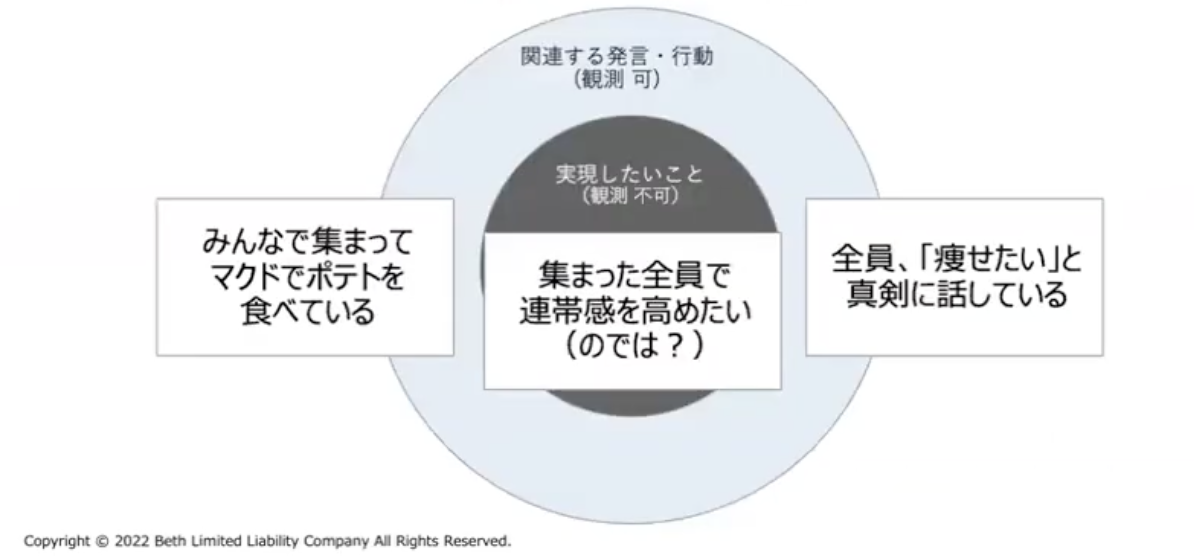

例えば、ファーストフードでポテトを食べながら「痩せたい」と話している学生たちは、一見矛盾した行動をとっているように見えますよね。しかし、実はこのどちらの行動も正しくて、この矛盾を両方とも正しいと解釈するための理由があり、それがインサイトです。

このようなインサイトは一言で表すと「人間らしい本音」と言えるでしょう。

人は本音があるからこそ矛盾する行動を取ることがあり、これは不自然ではないと理解できます。もしくは、この本音や行動の背後には、「本人も言語化して理解しているとは限らない」ニーズが存在していることもあります。

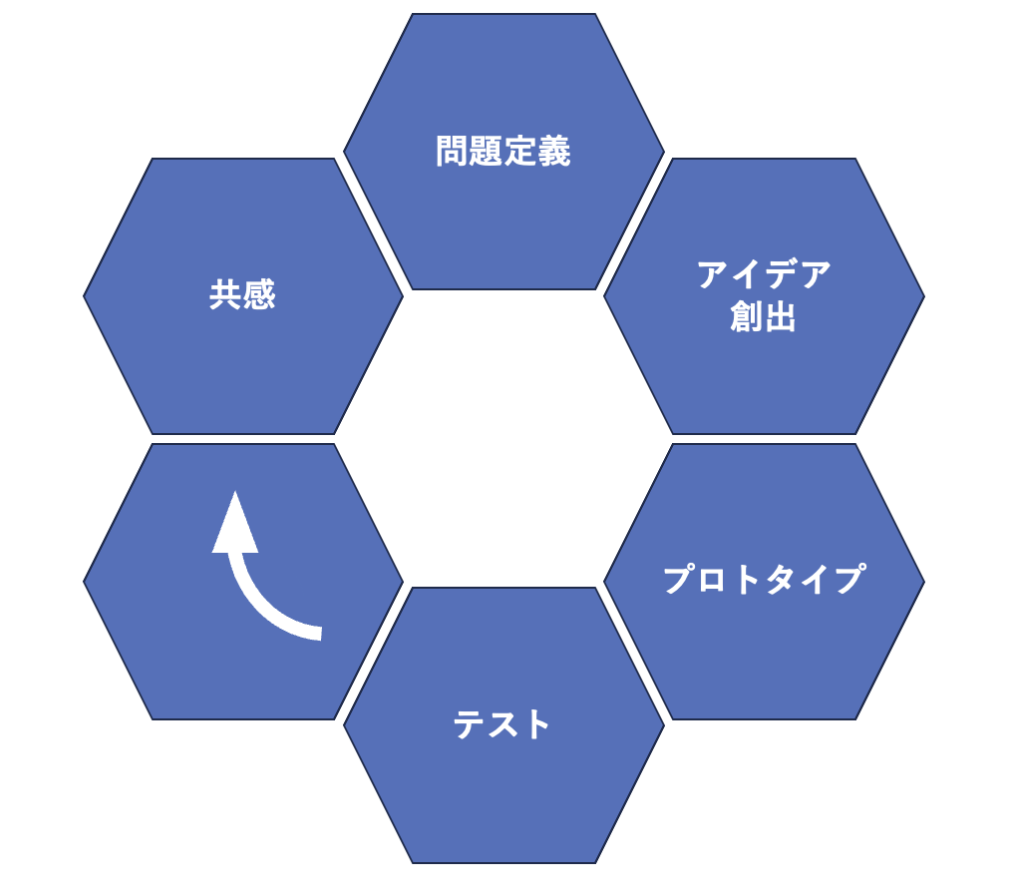

こうしたインサイトは、デザイン思考の5つのプロセスを何十周もぐるぐる回すことで追求し、発見することができます。

間違っても「問題定義のプロセスでインサイトを見つける」や「ペルソナを使ってインサイトを発見する」といったような誤った捉え方をしないよう注意してください。デザイン思考で失敗する原因になります。

そこでこの記事では、デザイン思考におけるインサイトの本質を明確にし、その活用方法を具体的に説明します。

| <この記事でわかること> |

| ・デザイン思考におけるインサイトとは「人間らしい本音」 ・デザイン思考においてインサイトはなぜ重要なのか ・デザイン思考によるインサイト発見から生まれた成功事例 ・デザイン思考の過程でインサイトを発見する方法 ・なぜインサイトを発見できない?苦戦する人達に共通する原因と対処法 ・成功の鍵はインサイトを深掘りする空気感が作れるかどうか |

インサイトについて正確に理解して、発見するために何をするべきかわかる内容になっています。

また、失敗する原因と対処法についてもお伝えしているので、デザイン思考のインサイトについて悩んでいて前に進めない人は、現在の状況を変えるヒントを得られるでしょう。

ぜひ最後まで読み進めてください。

1.デザイン思考のインサイトとは「人間らしい本音」のこと

デザイン思考のインサイトについて、基本から把握していきましょう。

この章では、以下のことについてお伝えします。

| ・デザイン思考におけるインサイトの定義 ・デザイン思考のインサイトは5つのプロセスを何十周もすることを通じて理解する |

デザイン思考におけるインサイトとは何かを正しく捉えることで、正しい理解に繋げていきましょう。

1-1.デザイン思考におけるインサイトの定義

冒頭でもお伝えしましたが、デザイン思考におけるインサイトとは、一見矛盾するような発言や行動をどちらも正しいと解釈するための理由のことです。

これを一言で表すと「人間の本音」になるでしょう。

<デザイン思考におけるインサイトの定義> |

ファーストフードでポテトを食べながら「痩せたい」と話している学生たちの、一見矛盾した行動を、実はどちらも正しい行動で両方とも正しい、と解釈するための理由がインサイトです。

この定義の本質を理解するためには、「本音」とは何かを正しく解釈する必要があるため、本音の具体的な例を挙げてみましょう。

例えば、母親に「車が欲しい」と言っている女子大生がいるとします。

女子大生は確かに車が欲しくなる年頃ではありますが、問題は、車を使うことを通じて、女子大生は何を手に入れたかったのか、ということです。車は所詮道具でしかありません。でも車があるとさまざまなことができます。

当然、「親の世話になって送り迎えされたくない」というような思いもあるでしょう。そこをさらに深掘りすると、親離れしたいと言う気持ちが見えてきますが、これは綺麗な言葉です。

より人間らしい本音に迫ると、(親の庇護は経済的には受けるが、親の言うことを聞いて生きていたくない)や(親の言うことを聞かずその責任を自分で取ることを始めたい)という本音が見えてきます。それを表現する言葉として「車が欲しい」と言っているだけなのです。

「車が欲しい」という表面的な言葉と、(自分の人生は自分で決めて責任をとっていくんだ)という本音。言葉と本音(インサイト)は、これくらいのずれがあります。

表面的な言葉だけではわからない顧客の人間らしい本音、顧客自身も言語化できていないニーズこそがインサイトです。

そこまで深く顧客の声を読みとってはじめて、顧客がお金を払ってでも欲しいと思えるような、本当に必要とされる商品、売れる商品を作ることができます。

| <インサイトは顧客自身も気づいていないもの> インサイトについて考える上で重要なことは、結局のところ、顧客自身も自分のニーズ、本音を言語化して理解しているとは限らない、ということです。 そのため、聞いたところで返答が音声で返ってくるとは限りません。 だからこそ、「お金を払ってでも欲しい」と思ってもらえるものを作るためには、商品やサービスを作る側である私たちが、インサイトを発見することが重要なのです。 しかし実際は、「本音」というたった2文字の意味がわからない人が多くいます。その原因は、小説や漫画を読まないからです。小説や漫画、映画など、人間の本質を言語化しているものに触れていないと、「本音」がわからないし、追求して言語化できません。 だからインサイトを捉えられず、デザイン思考で失敗します。 小説で書かれるのは、人間のより本質に近いところです。大どんでん返しであったり、そういうところを見たり聞いたり読んだりしていないと、表面的にただの愚痴っぽいことしか捉えられません。愚痴なんて小説にもならないし、人間っぽい本音でさえないものです。 インサイトを追求することは、顧客本人でさえも気づいていないような、まさに生々しい人間に迫ることだと言っていいでしょう。 |

1-2.デザイン思考のインサイトは5つのプロセスを何十周もすることを通じて理解する

デザイン思考は、インサイトを追求するための方法論です。

人間について深く切り込むことをやらない人たち、やったことがない人がインサイトを追求する際に使えるツールになります。デザイン思考という方法論を使って人間の中に切り込んでいき、インサイトを発見することができます。

問題を抱えている相手の状況を理解した上で、相手にとって意味や価値があるように問題を解くのがデザイン思考です。

プロセスを何度も回すことを通じて、

| 相手の状況と価値観に共感する |

| 「何が発生しているんだっけ」という問題を理解して問題定義する |

| 問題をこうやったら解けるんじゃないというアイデアを創出する |

| 創出したアイデアを元にプロトタイプを作る |

| これで本当に問題を解けるかテストして検証する |

これを繰り返すことで、インサイトを追求します。

さらに具体的にお伝えしましょう。

まず共感で相手を理解します。理由は、我々人間は環境から影響を受ける生き物だからです。

例えば、アマゾンと聞くと、IT企業を思い浮かべる人が多く、密林を思い浮かべる人は少ないのではないでしょうか。しかし、20年前は逆だったはずです。

このことが表すように、我々人間は、同じ発音、同じ音であっても、それまで過ごしてきている環境によって何を第一想起するかが変わってしまうほどに環境から影響を受ける生き物です。

だから相手の置かれた環境や状況を解釈する、事象が起きたときに、ポジティブ、ネガティブ、どうでもいい、の3つの解釈がありますが、「あぁ、そう解釈するよね」みたいなところを理解していくことがとても重要になります。この、「理解する」ことが「共感」のプロセスです。

「そういう状況ならそういう感情になって当たり前だよね」という感覚が持てる程度でいいので、相手のことを理解できると、相手の本音がどこにあるのか理解しようとするようになります。

相手の本音を聞いて問題を定義し、それを解くためのアイデアを創出し、何度もプロトタイプを作って相手に当てて、相手の反応を踏まえて「そういう価値観ね」「だからそう思うんだ」「理解できる」「わかる!」までを何度も繰り返しやっていくのがデザイン思考であり、デザイン思考でインサイトを追求するということです。

ですから、以下のような解釈は間違っているので注意して下さい。

<インサイトの間違った解釈> |

デザイン思考の正しい活用方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【人気講師が解説!】デザイン思考とは?考え方、活用方法、ポイントなど

2.デザイン思考においてインサイトはなぜ重要なのか

インサイトを追求することは、新しいビジネスを始める際や新商品を開発する際にとても重要です。

なぜ重要かというと、我々人間は、自分にとって都合がいい物事しか見たり聞いたりしない生き物だからです。「自分にとって都合がいい物事」は、本人も気づいていない場合があります。

だからこそ、売る側がインサイトを追求して知ることが重要なのです。

例えば、結婚して子供ができたら、男性は街の中に突然子供がたくさんいるのが見えるようになるという脳の生理現象があります。

これは、我々の意識は目で見たものや耳で聞いたものの中で大事だと思うことだけを選択的に選び抜いて、それが大事だと認識することから起こる現象です。私たちは、大事だと認識したものごと以外は全部情報から押し流し、無かったことにして過ごしています。だから自分に子供がいないと意識しないので子供が目につかないし、子供ができると突然意識しないといけない対象になるため、子供が目につくようになるのです。

このような脳の生理学的な問題から言えるのは、「我々人間は自分にとって意味があることしか理解しようとしないし、覚えない」ということです。

下手したら耳に右から入って左から抜けるような、そういう生き物なのです。

そういう生き物を相手に、新しいビジネスをやって、見て知って、購買の意思決定をしてもらうためには、相手にとって意味があるものを作るほかありません。

そのために必要なのがインサイトであり、インサイトがわかっていないと失敗します。

「インサイトがわかっていないとなぜ失敗するのか」の具体例として、クレイトン・M・クリステンセンが提唱した「ジョブ理論」のシェイクの例がわかりやすいので、みていきましょう。

シェイクは、売れる時間によって売れる理由が違います。

朝売れるのは、運転の退屈凌ぎにちょうどいいからです。運転中に飲みやすいし、すぐになくならず腹持ちがいいことも理由に挙げられます。

午後売れるのは、子ども連れの父親が子供に買い与えるのに選ばれるからです。普段母親に禁止されているシェイクを買い与えることで、父と子は秘密を共有します。また、普段何もしてあげられない中で母親に禁止されているシェイクを買い与えることで、父親は「普段あまりかまってあげられないけどごめんね」と罪悪感を消すために購入するのです。

これがシェイクを購入する人の本音、インサイトです。

これらを把握せずに、シェイクの色を変えてみたり、サイズを工夫したりしてみても、当たるも八卦当たらぬも八卦。なぜなら色も味もインサイトとは無関係だからです。

このように、インサイトがわかると問題の解き方が変わってきます。これが、デザイン思考におけるインサイトが重要な理由です。

3.デザイン思考によるインサイトの発見から生まれた製品事例

ヒットした商品やサービスが、どのようなインサイトを発見して成功したのか知りたい人が多いと思いますが、一般的にインサイトとは公開されないものなので知ることはできません。

なぜかというと、インサイトが商品をヒットさせるためのミソだからです。

そこでこの章では、私、河上がインサイトをうまく捉えていると感じる以下の7つの事例をご紹介します。

・ポケトーク |

ぜひ、成功イメージを掴む参考にしてください。

3-1.ポケトーク

出典:POCKETALK

AI通訳機ポケトークは、100万台以上購入されている大ヒット翻訳機です。

翻訳機ではなく「夢のAI通訳機」としているところに、顧客は「なんだか信頼できる気がする」と感じます。これはインサイトを正しく理解しているからこそ生まれたネーミングです。

例えば、人間は「翻訳」に対して以下のようなことを思い浮かべます。

<「翻訳」に対して思い浮かべること> |

一方、「通訳」に対しては以下のようなことを思い浮かべます。

| <「通訳」に対して思い浮かべること> ・時差なく会話ができそう ・信頼できそう ・自然な会話になるようにニュアンスを汲み取ってくれそう ・海外旅行に行くのにこれさえあれば心強い ・困った時に頼れそう |

上記のように、「翻訳」と「通訳」では、思い浮かべることが大きく異なります。

海外旅行に行く人をはじめ、言語に対して問題を抱えている人のインサイトを深掘りしたからこそ、求めているのは「翻訳」ではなくて「通訳」だということがわかったのではないでしょうか。

インサイトを追求した結果つけられたのが、「夢のAI通訳機ポケトーク」という名前であり、とてもうまい表現です。

3-2.クリニカ

出典:クリニカ

クリニカは、日本で唯一歯垢を分解、除去する酵素を配合した歯ブラシで、歯科医師会の推薦を受けている商品です。

女優の上戸彩さんのCMでお馴染みですが、このCMを見て「この歯ブラシ買わなきゃ!」と言って薬局に走る人たちは、いったいどんなインサイトを抱えているのか考えてみましょう。

CMでは、ヘッドが分厚くて奥歯まで届かないような映像が流れます。それに対して一般人役の方がとても驚いて不安そうな表情を見せます。「これで不安になるってなんでなの?」というところに着目すると、これを買いに走る人は「虫歯がないことが人生の自慢である人」だと考えられます。

もっと本音に近い言葉で言うと、「虫歯がないということでしかマウントを取りづらいような人生を送っている人たち」です。

これからもマウントを取り続けるためには、虫歯になるわけには絶対にいかない!だから歯ブラシを買いに走る。しかも、歯科医師会推奨商品だから安心して購入できる。

これが、この歯ブラシを買う人のインサイトです。それらを捉えて作られたCMとして、クリニカのCMはとてもうまくできています。

この点を踏まえて一度CMを見ると、よくわかるのでぜひ参考に見てみてください。

3-3.CHILL OUT(チルアウト)

出典:CHILLOUT

CHILL OUT(チルアウト)は、日本発のリラクゼーションドリンクです。

この商品を購入するひとたちのインサイトは、「見下されないような心の安全弁が、購買できる商品という形でほしい」です。

これまで着目してきたリラックスシーンだけでなく、日々の“ストレス”を感じるシーンに着目。

ブランドメッセージを「ストレスのない世界って、サイコーだ。」へと刷新し、パッケージを清涼感と開放感を感じさせる爽やかなデザインにリニューアルします。

このPR文からわかることは、この商品は、ストレスを感じた際に購入を促すトリガーとして機能することを狙っており、消費者がこれを飲むことで一時的な安堵感を得ることができるよう、依存性の売り方を狙っていることです。

だからこそ、カフェインレスと、糖類ゼロの2商品のラインナップにして、

・コーヒーのようにおやつ時間以降に飲むのは夜寝る時に差し障る |

といったことを避けさせて、中毒になってもらえるように工夫しているのでしょう。これは売り手の話ですが、このようにして売りたい相手というのは、「ストレスを自覚できる」と思っていて、「ストレスをコントールしたい、もしくはコントロールせねばならない」と思っている人が対象です。

なので、この商品を購入するひとたちのインサイトは「見下されないような心の安全弁が、購買できる商品という形でほしい」。

心の安全弁は人によってさまざまです。

アンガーマネジメントで教える数秒数えること、贔屓のスポーツチームの応援、食事に走るひと、タバコに走る人、カラオケ、パチンコ。いろんな心の安全弁があります。それら代替品があるなかで、そういったものを選べない人をターゲットにしている。

こういった既存製品は、すでにそれらで「発散している人」がたくさんおり、タバコや食事の食べ過ぎ、パチンコやスポーツではなくアイドルの応援などレッテルが貼られるようなものもあります。それらを「選べない」というよりは、同じになりたくないと思っているからこその、別の選択肢といったところに見えます。(ただし、心の安全弁として、この弁をひらけば安心できるという中国の安心玉、子供にとってのお人形さんみたいなもの、という位置付けは同じです。)

なんともマニアックなインサイトですが、独特の消費者層には強く訴求する可能性があります。

3-4.FUJIMI

出典:FUJIMI

FUJIMIは、分析結果から一人一人に合わせた成分をパーソナライズセレクトするプロテインです。

この商品を購入する人達のインサイトは、「お金を払うことで、言い訳を全部消して自分を追い込みたい」です。

パーソナライズ系は、言い訳を潰したいが故の退路を断つというパターンのインサイトが主となります。

「自分にぴったり合った」というポジティブな表現は、あくまでも広告の表現です。この言葉が刺さる人が現在している体験では、「既存製品は自分には合わないので効能がないのだ」という思いがあります。だからこそ、変われない言い訳を1つ1つ消して自分を追い詰めていくために、パーソナライズ性を高くても求めます。

高い理由は、カスタムをしているから、です。 商品として売る時に重要なことは、「これなら自分にピッタリ合いそうだ」と思わせることです。この表現がポジティブな表現となっているのは、あくまでも広告を見た時に頭に思い浮かぶ表現だから、です。

このピッタリ合う=これでダメなら後がない、と思えることです。そのため、広告の表現がそれらしくなっていればそれでよく、実態とどこまで合っているのかはあまり関係がありません。あくまでも買い手の認識の中でのことがとても大切になります。

なお、パーソナライズ系を購入して買われなかった時は、カスタム度合いが低いからだ=つまり既存製品と同じだよね、と思うことで認知不協和(パーソナライズされたもので退路を立ったつもりだったのに変われなかったのは、まさか製品ではなくて自分が悪いのでは?と思うこと)を避けます。そうしていくつかのパーソナライズ商品を試してみて変われなければ、自分は特殊と思い込むことにするか、もしくは当該分野を諦めるといった行動をとりがちです。

なぜかというと、「お金を払うことで、言い訳を全部消して自分を追い込みたい」というインサイトが発生する根本原因は、「自分で自分をコントロールしたい」、つまり「自分で思ったことを自分では実現できなかった」、「流されてきた過去からの脱却をしたい」からです。

ダイエット、資格取得、英語、運動習慣など、早ければ小学生から身につけたいと思い込まされますが、万人ができるようになるわけではないものはたくさんあります。

こういったもののいくつかで、自己認識として「できるようになりたい」と思っているのに、実現できなかったものを複数抱えると、自分で自分をコントロールしている感覚が薄くなります。食欲が暴走した、怠惰な自分に勝てずに勉強が続かない・・・といった嫌な記憶につながります。

この自分で自分をコントールしている感覚は、お金を払ってでも購入したいという人はたくさんいます。この根底の気持ちが、インサイトである「お金を払うことで、言い訳を全部消して自分を追い込みたい」につながっているのです。

3-5.LOVOT(らぼっと)

出典:LOVOT

LOVOT(らぼっと)は、人間の生活にペットのように寄り添い、心をケアする家族型ロボットです。このロボットはオフィス環境にも導入されており、社内コミュニケーションの活性化や従業員のストレス軽減に寄与すると評判を呼んでいます。

この商品を購入する人達のインサイトは、「誰かと付き合うときに1対1では関係性を築くことができないので、物か第三者を媒介としたい」です。

これは特殊なことではなく、結構ありふれています。

例えば、職場で仕事の話だと普通に会話できるのに、プライベートになると急に話題がなくて困る、というようなパターンです。他にも、子供のことについては会話が成り立つけど、二人のことについては会話がない夫婦。アニメや漫画については熱く語り合えるのに、そういった共通の話題がなければ会話ができない知人。

「話題」と表現されることが多いのですが、人間らしい本音としては、そもそも会話が成立しないことを避けたいという社交性の表れにあります。

社交性というとポジティブですが、その実態は社交性がないとハブられることへの恐怖です。人間が集団で社会を形成するからこそ、集団に入れないことは根源的恐怖につながります。それを回避するためには、何か物や他人といった会話する当人同士以外の何かを話題にできると、都合がいいわけです。

そういった部分が、「誰かと付き合うときに1対1では関係性を築くことができないので、物か第三者を媒介としたい」となってあらわれ、それをロボットという第三者で、かつ自分たちに働きかけてくれることで話題にする口実を提供しています。

例えば、会社に行く道すがらにある雑草は何も自分たちに働きかけてくれないので、話題にする口実がありません。でも、途中の店で売られている果物は商品として「買いませんか?」と働きかけてくれているために、「このスイカ高いっすね!」みたいに会話の口実になります。

そういった部分を話題の提供とすると、浅い表面的な話で、それは「ニーズ」です。

より人間の本音らしいこと、かつ矛盾する行動のように、会話したいのなら、事物がなくても会話すればいいのに会話しないのはなぜか。そういったことを考えていくと、インサイトに近づけます。

3-6.骨伝導ヘッドホン(Shokz)

出典:Shokz

骨伝導イヤホンは、鼓膜を介さずに音を聴くことができる、特殊な技術を使用したイヤホンです。この分野で、Shokz(ショックス)は国内外で骨伝導ヘッドホン市場におけるリーディングカンパニーとして知られています。

この商品を購入するひとたちのインサイトは、「ひまは潰し続けたいんだけど、自分だけの世界に没頭はしたくない」です。

イヤホンをして外界の音を遮断し自分と音源とで向き合うこと、を敢えて選んでいないのがポイントです。

運動するときに周囲の音が聞こえた方が安全や、会社での作業中に周囲をシャットアウトしたくないというのは表面的なニーズです。

基本的に周囲の音にも気を配りたいという思いがあって骨伝導を選ぶわけですが、そもそもBGMが欲しくなるような体験、つまり暇、もしくは退屈を感じているわけです。

そのために何かしらの音が欲しいわけですが、没頭したいわけではない。でも、ひま。

そういったすきまを埋めるにあたって重要なことは、ひまを潰し続けたい、ということです。BGMは流れ続けることに意味があります。途中で途切れたり、騒がしすぎて必要以上に集中を奪うものは好まれません。

それと同じで、骨伝導は構造上、途切れることなくずーーーーっと音が聞こえ続けます。

一方で周囲の音も入ってくるため、意識をどちらに振り分けるのかは管理ができます。これが、周囲の音が大きくてBGMが聞こえない=途切れることや、汗で滑ってイヤホンが落ちた=BGMが途切れるといったことは面倒になります。それはそれで、嫌なわけです。

それでもこれを止めなければならないぐらいの状況になれば、暇を潰し続けたいという思いはなくなるため、必然的に商品を置くことになります。

3-7.Luup(ループ)

Luup(ループ)は、サイクル &電動キックボードのシェアリングサービスです。

この商品を購入する人たちのインサイトは、「移動中に他人と一緒にいたくない」です。

もう少し燃えそうな言い方をすれば、「他人と一緒にいる不愉快さを耐えたくない」です。だからお金を払うわけです。

これはタクシーでも実現できそうですが、タクシーは車両が古いと臭いがしたり、一昔前はドライバーの方が耐え難いという人もいました。

そういった他人がいることが許せない、我慢したくない、という欲求は意外とあります。

多かれ少なかれ、程度の問題もありますが満員電車や、満員のエレベーター、また少し料金の高い飲食店なのに隣のテーブルに香水など匂いのきつい人が来た時に感じる感覚だと思います。

こういったことを回避するためには、そもそも電車に乗らない、という選択肢を選ばないといけないわけですが、そうなると歩きか自転車になる。歩くには遠いし、自転車は手元にないし。そういう場合に選ばれる選択肢に見えます。

今は法律改正もされた新物なので、それで乗っているという人もいると思います。ですが、根本的には移動できればそれでよく、手段が他にもある中で、他人と同じ空間を共有することがないという特徴が目立ちます。Luupが貸し出すものは、電動キックボードと自転車だから、です。

友人同士で一緒に移動する際も、空間の共有は行いません。バイクツーリング旅行と、自動車での旅行を比較すればわかりやすいように、一緒にいたとしても空間の共有はしていません。

この「移動中に他人と一緒にいたくない」は、車の場合だと、気温や天候に関係なく常に窓を開けていたい人なども似た傾向があります。

4.デザイン思考の過程でインサイトを発見する方法

インサイトの基本や重要性についておわかりいただけたところで、実際にインサイトを発見する方法についてお伝えしていきます。

ここでは、インサイトを発見するために知っておきたい以下の3つの点についてお伝えしていきます。

| ・情報収集の方法 ・基本的な分析手法 ・発展的な分析手法 |

インサイト追求を実践できるように見ていきましょう。

4-1.情報収集の方法

インサイトを発見するためには、まず情報を収集する必要があります。そのための方法は、以下の3つです。

| ・インタビューする ・実際に体験する ・観察する |

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

【インタビューする】

インタビューは、一番簡単でお手軽にできる方法です。しかも、情報が集まりやすいです。

しかし、「相手が言っているから」という理由で発言内容そのものをインサイトにすると、間違える可能性が高いので、注意が必要です。なぜなら、インタビューには限界があるからです。

相手の人がどこまで理解しているか、どこまで言語化できるかわかりません。また、質問された時にパッと捏造することはよくあることです。そんなのどうでもいいことだと思っていて、脳が情報処理としてそんなの全部捨てている可能性があるのです。

例えば、「痩せたいと言っている」という理由で、ファーストフード店で「痩せたい」と言いながらポテトを食べている集団にスポーツジムを紹介しても、絶対に入会しません。本当に痩せたいと思っているなら、ポテトなんて食べているわけがないからです。つまり、「痩せたい」と言う言葉を鵜呑みにすると失敗します。

インタビューでは、「相手が言っているから」という理由で初心者はすぐ騙されます。注意しましょう。

【実際に体験する】

実際に体験する方法は悪くはないのですが、体験できないことがたくさんあります。

例えば、以下のようなことは体験できません。

| <体験できないことの例> ・子供になる |

このように、体験できないことがいっぱいあります。

また、自分の感覚や感情を言語化する能力が高くないと、体験しても言葉にできません。

この難しさは、食レポに挑戦するとわかります。美味しいものを食べてみて、何がどう美味しくて、何がいいのかを言語化するのはとても難しいはずです。

ただし、言語化できないとしても、体感することで、言語化できないレベルで理解することができることもあるので、やってみる価値はあります。

【観察する】

この方法も比較的簡単です。相手の行動を観察して情報を収集します。

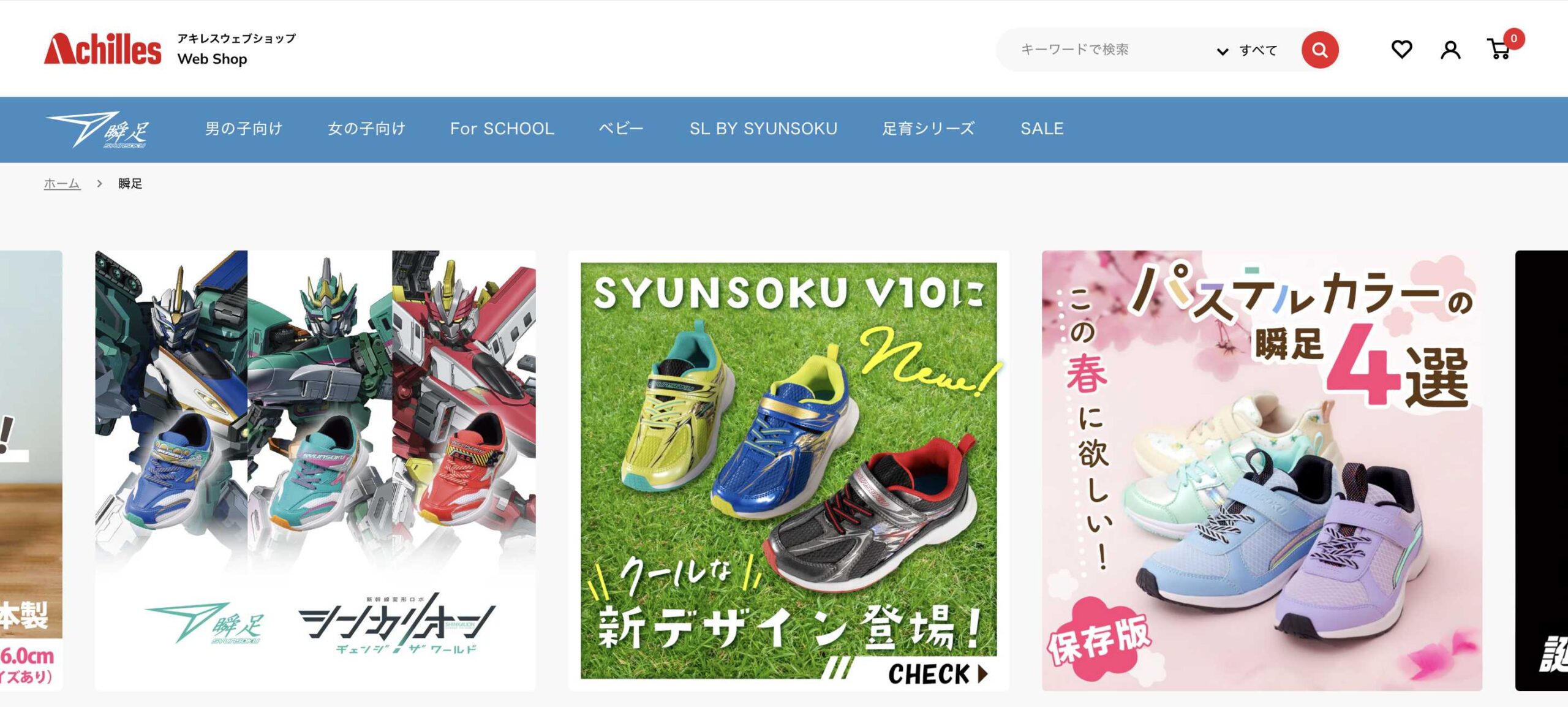

例えば子供向けシューズ「瞬足」は、観察で得た情報をもとに開発して大成功を収めた商品です。

出典:アキレスウェブショップ

全国の小学校を見に行ったところ、ほとんどの学校が左回りで、カーブで転ぶ子供がたくさんいることを発見しました。そこで左右非対称のシューズを作り、左回りのカーブで転びにくいシューズを作ったのです。

商品のキャッチコピーは「カーブで差をつけろ」。全国の小学生の心を掴み、現在も大ヒットしていて、2023年2月時点でシリーズ累計販売数8,000万足を達成しています。2023年5月時点、全国の小学生は約605万人なので、これがいかにすごい数字かおわかりいただけるのではないでしょうか。

ただし、人間は全てのことを意識してやっているわけではないので、観察したからといってわからないこともたくさんあります。

そんな時は、観察した上で、相手が行動を起こすたびに「なんでそれやるんですか」と都度聞かないと、後で記憶を捏造して話したり、勘違いが含まれたりする可能性があるので注意が必要です。

4-2.基本的な分析手法

情報を収集したら、収集した情報を分析します。基本的な分析手段として、一番根幹にあるものは以下の2つです。

| ・共感マップを作成する ・カスタマージャーニーマップを作成する |

これらは、作成する仕組みが頭の中に入っている中級者以上の人はわざわざ作成しなくても頭の中で作れる可能性があります。そうであれば、それで大丈夫です。

重要なのは、この中から無理に何かを選ばないということです。

ファーストフードで「痩せたい」と言いながらポテトを食べている人について、ポテトを食べているから「お腹が空いている人」か、「痩せたい」と言っているから「痩せたい人」のどちらかから選ぼうとすることをまずやめてください。

選択肢から選ぶことをやめた上で、じゃあ両方を正しいと解釈できるような本音(インサイト)は何かを、次章でお伝えするインサイトサークルで発見していきます。

【共感マップを作成する】

共感マップを作成して、価値観を特定します。言っていることとやっていることを踏まえて、その人がどんな気持ちなのかを推察していきましょう。すると、なんとなく価値観を作ることができます。

【カスタマージャーニーマップを作成する】

カスタマージャーニーマップを作成することで、こういう価値観の人間がこういう行動をとったら、「そりゃここで文句言うよね」や「そりゃここで喜ぶよね」という、行動、場面における感情を理解していきます。

共感マップとカスタマージャーニーマップで、「こういう価値観の人は、こういう状況だとこんなふうに感じるんだ」というのを理解していきましょう。

共感マップとカスタマージャーニーについて、さらに詳しく知りたい人は以下の記事をご覧ください。

【デザイン思考のプロが伝授】デザイン思考のフレームワーク5STEP

4-3.発展的な分析手法

集めた情報を基本的な分析方法で生々しく分析したら、発展的な分析手法で整理していきます。発展的な分析手法として使えるのが、インサイトサークルです。

インサイトサークルを作成する際は、関連する発言や行動(共感マップやカスタマージャーニーマップで切り抜いてきている発言や行動、この体験の中で何を言っている、何をやっている、みたいなこと)をとってきます。

ファーストフードでポテトを食べながら「痩せたい」と話している学生を例にすると、「みんなで集まってポテトを食べている」「全員、痩せたいと真剣に話している」のような観測できることを、できるだけたくさん集めます。

ただし、それでは本音が見えないし、聞くことも叶わないので、かき集めた情報をもとに、「本音って一体何だろう?」ということについて考えていきます。「集まった全員で連帯感を高めたいのではないかな?」のように、できるだけ矛盾することが説明できるようにしていきます。

これがインサイトサークルです。

| <中級者以上のあなたにお伝えしたい!デザイン思考におけるインサイトの深さの使い分け> デザイン思考の初心者は、読み飛ばして大丈夫です。ここでは中級者以上のあなたに向けてお伝えしたいことがあります。 ぶっちゃけてしまうと、インサイトなんてわからないでやっても、本当は問題ありません。ですが、組織の中ではインサイトを知っていた方が話を前に進めやすいので、必要に応じてインサイトの深さを選択してくださいという話です。 当たるも八卦当たらぬも八卦で、かつ自分がクビになるわけでもなく、投資効率みたいなものを考える必要がない立場なら、インサイトがわからなくても問題ありません。インサイトを考えなくても、どうやれば数打ちゃ当たるの状況になれるかを考えればいいのです。 デザイン思考を使ってインサイトを考える、つまり、デザイン思考をぐるぐる回して仮説を立てて検証するこの行為がなぜ必要なのかというと、一定の費用、一定の時間の中で結果を出す時に、効率良くしようと思うと仮説を立てた方がいい気がするからです。 ただし、立てた方がいい気がして立てた仮説の中から「当たり」が引けるとは限りません。科学の世界でたまに「実験の手順を間違えたら見つけました!」みたいなのがありますが、所詮そんなものです。 仮説以外の別のやり方として、総当たり戦があります。 総当たり戦なら必ず当たりを引けるにもかかわらず、どうしてという仮説を立てる、つまりインサイトはこれかなと当たりをつけてやります。このことが組織の中でなぜ必要かというと、時間と予算に制約があるからであり、その上で説明責任を問われるからです。 組織では合意を取らなければいけないので、なぜそれなのか説明をしないといけません。「確かにそれに時間とお金を使うのは合っているよね」と合意を取るためにやるのです。 しかし、すでに知っているような話をしても会議の中では仮説として受け入れがたくなります。「みんなが知っているビジネスをやっても成功するはずがない」と言われてしまいます。そうすると、合意は取れません。 ではどうすればいいかというと、驚くような仮説を出せばいいのです。そこで必要になるのがインサイトです。 インサイトが表面的でみんな知っているような話だと合意しづらいから、そういう合意しづらいものをインサイトと呼ぶのをやめて「ニーズ」と呼ぼうという話をします。 ではニーズとは違うインサイトってなに?というと、人間の本音に近いものであり、本音に近いとは、知らなかったことがちょっとわかることで、それがわかると合意が取りやすくなります。合意が取れると前に進みやすくなり、デザイン思考をより多くの回数回しやすくなります。 インサイトには3つの深さがあります。 観察するだけで理解できる事象は、それ以上のことをする必要はありません。話を聞いて理解できる事象も、観察とインタビューなどをするだけで十分です。 でも、それだけではわからない事業については、先ほど人間は環境で変わるとお伝えしましたが、環境の変化を歴史的背景まで遡って考慮する必要があります。でも、全てに対してそこまで深く考える必要があるわけではありません。 この3つをうまく使い分けて、デザイン思考を活用すると、前に進みやすくなるはずです。 インサイトの潜る深さについては、「5-4.インサイトの潜る深さがズレている」で詳しくお伝えしているので、このまま読み進めてください。 |

5.なぜインサイトを発見できない?苦戦する人達に共通する原因と対処法

インサイトを発見できない人は、その原因と対処法を把握することで、インサイトを発見できるようになります。

苦戦する人達に共通する主な原因は、以下の5つです。

| ・選択肢の中から選んでいる ・表面的な本音をインサイトとして捉えている ・小説や漫画、映画などに触れていない ・インサイトの潜る深さがずれている ・合意を取ることを優先している |

原因と対策を把握して、今立ち止まっている場所から前に進みましょう。

5-1.選択肢の中から選んでいる

インサイトを追求するとき、限られた選択肢の中から選ぼうとすると失敗します。

インサイトとは、一見矛盾するような発言や行動をどちらも「正しい」と「解釈」するための理由なので、簡単に選択肢として挙げられるようなところに答えはないからです。

例えば、ファーストフードで「痩せたい」と言いながらポテトを食べている人のことを、ポテトを食べているから「お腹が空いている人」か、「痩せたい」と言っているから「痩せたい人」か、どちらかであると判断して選ぼうとすると失敗します。この人のインサイトは、「お腹が空いている」でも「痩せたい」でもありません。

「集まった全員でポテトを食べながら同じ話題で盛り上がることで、連帯感を上げたい」のではないかな?というように、選択肢から選ぶのではなくて、考えていくのです。

インサイトをうまく発見できない人は、まず選択肢を限定することをやめてください。選択肢から選ぶことをやめた上で、じゃあ両方を正しいと解釈できるような本音、インサイトは何かをインサイトサークルで発見していきましょう。

5-2.表面的な本音をインサイトとして捉えている

表面的な本音をインサイトであると勘違いして捉えていると、失敗します。

表面的な本音は、デザイン思考で追求するべきインサイトではないからです。

例えば、地元から上京して数年実家にすら帰っていない、もちろん同窓会にも出ないような人たちの本音について考えてみましょう。

そういう人たちに理由を聞いてみると、「地元には何もなくて東京にはなんでもある」とか、「東京には希望がある」とか、「親が嫌いだから地元を離れたかった」などが返ってきます。しかしこれは表面的な本音であって、深い本音ではありません。

この人たちの深い本音は、結局のところ、「地元には居場所がなかった」という可能性があります。これは人間にとっては一番悲しいことです。深い本音とは、時に人間が触れられたくない場合があり、綺麗事ではない場合がよくあります。当てられたら激昂することさえあります。

ですが、そこまで読み取ってインサイトとして捉えてこそ、お金を払ってでも欲しいと思ってもらえるものを見つけられるのです。

インサイトを追求する際は、「人間中心」とか「寄り添い」とか言っていると本音が見抜けなくなるので、人間の本質に触れるレベルで深く考えて追求していきましょう。

5-3.小説や漫画、映画などに触れていない

小説や漫画を読んでいないことや、映画を見ていなかったり、音楽を聴いていなかったりすると、インサイトを追求できません。

小説や漫画、映画などは、人間というものを必死に描いていて、人間のあらゆる感情や行動など人間についての情報が詰め込まれているからです。

小説や漫画、映画などは、文字では伝えづらいものを絵にかいたり、人間の言葉にできないような感情を言語化したりしています。そういうことを味わうために、文学とか文章で人間とは何かを文字に固定化してわざわざ表現しています。

小説や漫画、映画などを見たり、聞いたりしておらず、人間についての情報が足りていないと、インサイトがわかりません。

補足すると、人間の能力は、「知っている知らない」「わかるわからない」「できるできない」の3段階で分けられます。その中の「わかるわからない」というのは、AとBは違うものであると分けて理解して記憶できないといけません。また、見たときに「これは違うものだよね」と分類できないといけません。これをするにあたって、文学でも映画でも音楽でも漫画でも、読み足りていないと「これとこれは違う」と分けて理解できないので、本音に迫りにくくなります。

インサイトで悩んでいる人で、小説や漫画、映画などに触れていないと自覚がある人は、小説を読んだり映画を見たり、そのようなインプットをたくさんしてみてください。今よりも本音に迫りやすくなります。

5-4.インサイトの潜る深さがズレている

インサイトの潜る深さがズレていると、失敗します。どこまで深くインサイトを追求するかは、必要に応じて異なるからです。

広告では対象者が決まっているのでそこまで深く潜る必要はありません。一方、新規事業開発では深く潜る必要があります。

インサイトを取りにいくために潜る深さは3種類あります。

<インサイトを撮りに行くために潜る深さ3種類> レベル1:表面的な行動だけ理解する(観察しただけで理解できる事象) |

【インサイトの深さレベル1】

1つ目は、行動を観察する程度でOKという場合です。理由はよくわからないけれど、人間がよくやりがちな行動を特定するくらいまでOKという場合は、表面的な行動を観察すれば解決できます。

例えば、電車のホームに転落する人に対する対策として、ホームの椅子を線路と垂直に設置する動きが進んでいますが、これは転落する人の行動を観察した結果導き出された解決法です。

酔っ払いや歩きスマホをしている人が駅のホームに転落する原因を調査したところ、ホームの椅子から一直線にフラフラと電車のドアに向かったつもりが電車の到着前で転落してしまっていたことがわかりました。ホームへの転落事故で亡くなった本人には話が聞けないので、「なんでこんな事故が起こるんだろう?」と観察して解決したのです。

このように、「どういう条件が揃うとこのような行動が起こるんだろう?」と、表面的な行動を観察して得られたインサイトだけで問題を解決できる場合があります。

【インサイトの深さレベル2】

2つ目は、行動を観察するだけではわからないから話を聞いてみてわかる場合です。

話を聞いてみると行動を観察しただけの場合以上に深くわかることがあります。

例えば、少子化が問題になっている日本では、お金をあげるから子供を産んでくださいと受け取れるような政策が持ち上がっていますが、それでも「子供なんか無理だよね」と思ったり、「考えることすら興味ない」と感じたりする人がたくさんいます。

それは一体何なのかを探らないといけないような場面では、話を聞いて深く掘っていく必要があります。

【インサイトの深さレベル3】

3つ目は、行動を観察したり話を聞くだけでは理解できず、環境から受ける影響まで考慮しないといけない場合です。

我々人間は環境から影響を受ける生き物です。20年前まではアマゾンと聞くとほとんどの人が密林を思い浮かべていましたが、今ではIT企業を思い浮かべる人がほとんどなのは、私たちを取り巻く環境によるものです。

このことが表すように、それまで過ごしてきている環境によって何を第一想起するかが変わってしまうほどに、人間は環境から影響を受ける生き物です。

事象によっては、環境の影響について、10年、20年、もしくは100年単位で遡らないといけないかもしれません。そのくらい遡った上で、「なんでなの?」と確認しないといけないこともあるわけです。

例えば、PDCAサイクルのような仮説を立てて検証してまた仮説を立てることを繰り返すぐるぐる回す系のものを、「回せない」という人が多いけれど、みんなPDCAサイクルは知っています。「知っているのになんでできないんだろう」と考えるとき、100年くらい歴史を遡ると、その原因が環境側に眠っていることがあります。

このような場合は、すごく深く掘って状況の理解をしなければいけません。

インサイトには、インサイトを取りに行くための種類があるので、必要に応じて使い分けると失敗する可能性を大幅に下げることができます。

5-5.合意を取ることを優先している

組織の中でデザイン思考を使ってインサイトを追求する時、合意を取ることを優先すると失敗します。

合意を取ることを優先すると、以下のような現象が起きるからです。

<合意をとることを優先すると起こること> ・選択肢の中から選びがちになる |

組織の中でデザイン思考を使ってインサイトを追求するとき、合意を取ることは絶対に必要です。チーム、上司、役員に「うん」と言ってもらわないと前に進めません。

しかし、合意をとろうとすると、相手が言っていて明示的にわかるレベルの中で、その中でどれかなと選択肢の中から選びがちになります。AとBで矛盾することを言っていたとしても、そもそもそんな細かいところまで見ないので、合意を目的として表面的な選択肢を選ぶと、当然間違えて失敗します。

ファーストフードで痩せたいと言いながらポテトを食べていた人を見て、「だって痩せたいと言っていた」とその人のインサイトをきめつけるように、です。

また、説明資料と考える時の資料を使い分けることも大切です。考える時の言葉遣いと誰かに説明するときの言葉遣いは分けた方が、よりインサイトを追求できます。誰かに伝えるようのふわふわした言葉、外向けの言葉で議論していて、尚且つ選択肢から選ぼうとしていると、うまくいきません。

組織でインサイトを追求する際は、合意することが目的になっていないか、常に自問自答しながら前に進んでください。

6.成功の鍵はインサイトを深掘りする空気感が作れるかどうか

組織でデザイン思考を使ってインサイトを追求するのはとても難しいことです。

前章でもお伝えしましたが、組織は合意を取らないと前に進めないので、合意を取ることが優先されがちだからです。しかし、それでは失敗します。

こんな事例があります。

人口減少している地域においてその原因を分析したところ、どうやら若い女性が減っていて、その原因は、その地域に多様性がないことを不満に感じて、多様性がある地域に移住しているとのことでした。

「だから我々の地域も多様性を目指さないといけない。」と資料に書かれていました。しかし、これは広告チックで綺麗な文言です。

若い女性が流出している本質的な理由は、「その地域固有の価値観が気持ち悪くて馴染めなかった人たちが馴染めなくて逃げ出している」だけの話なのです。これくらいえげつない言葉で物事の本質に迫っていくのがインサイトを追求するということです。

場合によってはそう言ったことを議論するためのチームがないと、こういう言葉遣いで話すことができません。広告的で表面的な言葉で話していると、人間の本音、どろどろした闇なんか当然語れないので、失敗して当然です。

ではうまくいかない時はどうすればいいかというと、外部の人間を入れるのが1つの手です。

外部の人間を入れると、「えげつない言葉、ドロドロした本音」で議論をするために「こういうことを議論する時間です。」という空気感を作って、物事の本質に迫って議論することができ、インサイトを追求できます。

Beth合同会社では、デザイン思考の専門家によるインサイトの追求をコーチング的にサポートしています。

以下のような場合は、ぜひ一度ご相談ください。大手上場企業や官公庁をはじめ、さまざまな分野で多数実績があるBeth合同会社が、必ず力になります。

| <Beth合同会社に相談するべき人> ・インサイトの潜る深さがわからない ・インサイトをうまく言語化できない ・インサイトを追求する上で内部の調整がうまくいかない ・デザイン思考を活用してインサイトを追求する上で、合意が取れず前に進めない ・デザイン思考でインサイトを追求した経験者が社内にいない |

お問い合わせはこちら

7.まとめ

本記事では、デザイン思考のインサイトについて、詳しくお伝えしてきました。

最後に、インサイトの定義をもう一度お伝えして締めくくります。

| ・デザイン思考におけるインサイトとは、一見矛盾するような発言や行動をどちらも正しいと解釈するための理由のこと。 ・インサイトが「人間らしい本音」だと思えば、本音はあるからこそ矛盾することを言ったりやったりしていてもおかしくないと解釈できる。 ・もしくは、「本人も言語化して理解しているとは限らない、本音や行動の背後にある理由」とも言える。 |

本記事でお伝えしたことをしっかり理解してやるべきことを実践すれば、あなたのスキルは底上げされるはずです。前に進めることを祈っています!