「DXに取り組みたいけど、デメリットは無いのだろうか?」

「もしデメリットがあるなら、事前に知っておきたい。」

このように、DXのデメリットについて知りたいとお考えではありませんか?

推進することのメリットばかりに注目の集まるDXですが、そのデメリットについても取り組む前に知っておきたいところですよね。

どんなことにも表と裏があるように、やはりDXにもデメリットは伴います。

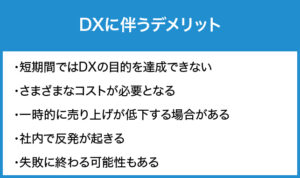

以下の画像をご覧ください。

こういったことを事前に知り、その克服手段を把握しておかなければ、いずれかの壁にDXの推進を阻まれることになってしまいます。

最悪の場合、DXに取り組んでいたにも関わらず、志半ばで中止せざるを得ないという事態になりかねません。

そのようなことにならないために、この記事では以下のことを説明していきます。

本記事の内容 |

|---|

|

こういったことを知っておけば、デメリットに直面した際も冷静に対処することができるはずです。

自社の目的達成を果たすまでDXをやり抜くため、ぜひ最後まで目を通してみてください。

1. DXを推進するデメリット5つ

まずは、冒頭でもお伝えしたDXに取り組むことのデメリットについて早速ご紹介します。

それが次の5つです。

- 短期間ではDXの目的を達成できない

- さまざまなコストが必要となる

- 一時的に売り上げが低下する場合がある

- 社内で反発が起きる

- 失敗に終わる可能性もある

順番に詳しくお話しします。

1-1. 短期間ではDXの目的を達成できない

まず知っておくべきデメリットの一つ目は、短期間ではDXの目的を達成することはできないということです。

このことをより本質的に理解するために、一度DXの定義を見ておきましょう。

DXの定義 |

|---|

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること |

少し分かりにくいですが、この定義からDXの目的を抽出すると「ビジネス環境の激しい変化に対応し、競争上の優位性を確立すること」となります。

つまりDXとは、変化の激しい現在〜未来において、競合他社よりも優位に立っている状態であるために行うものなのです。

これが短期間では達成しようがないということは、簡単に想像できるはずです。

このデメリットは、DXに取り組む以上どんな企業でも直面することになります。そのため、最初から「短期間でDXを完遂させよう」などとは思わないことです。

DXには、短期間では達成できないことを受け入れた上で取り組んでいかなければなりません。

DX ≠ 業務改善・デジタル化 |

|---|

それでも「数ヶ月〜1年程度の期間でDXを達成できるのでは?」と思われている場合、あなたの会社が取り組もうとしているのは、DXとは別のものである可能性が高いです。 |

1-2. さまざまなコストが必要となる

DXに取り組み、進めていく中ではさまざまなコストが必要となり、これもデメリットの一つです。

このコストは金銭的コストと人的コストに分けることができ、例えばそれぞれ次のようなものが必要となります。

DXに必要な金銭的コスト |

|---|

|

DXに必要な人的コスト |

|---|

|

細かく分類すれば、金銭的コストも人的コストもより多くの項目が挙げられます。

また、DXの目的や推進の仕方によっては、こちらに挙げたもの以外のコストが必要となる場合もあります。

いずれにしても、デジタル技術の発展に伴って目まぐるしく変化するビジネス環境に対応し、その中で競合より優位に立つためには、それ相応のコストが必要となることは覚悟しておきましょう。

1-3. 一時的に売り上げが低下する場合がある

DXに取り組むことで、自社の売り上げが落ち込む可能性は大いにあります。

お話ししたように、DXには多くの人的コストが必要となります。そのコストを捻出するためには、既存の業務を削る必要があり、削った業務によって創出されるはずだった利益は諦めざるを得ないのです。

以下の例を見てみましょう。

不動産会社AではDXの一環で、VR内覧を導入することになった。 このため通常業務に加えて、VR内覧を導入するための追加業務が発生。 そのうち、VR内覧ツールに使用する各物件の画像撮影・収集を営業所の接客担当が行うことになったが、その分営業所で案内できるお客様の数は減少した。 案内できるお客様の数が減ったことで契約数も減少し、結果的に売り上げは低下してしまう。 しかしVR内覧が導入されると、内覧のブッキングや移動時間を気にすることなく短時間で物件を案内できるようになり、お客様にも、移動の手間を省きながら多くの物件を簡易的に内覧できるという利点が生まれた。 案内できるお客様の数が増加し、お客様からも好評だったことで、売り上げもVR内覧導入前よりアップした。 |

このように、DXに取り組むことで結果的には売り上げの向上など大きな成果は見込めますが、それと引き換えに一時的な売り上げの低下が発生してしまう恐れがあるのです。

「従業員の業務量を上乗せすれば売り上げは維持できるのでは?」

とお考えかもしれませんが、そのように従業員に負担を強いる形でDXを進めることは、優秀な人材の流出に繋がります。

そもそも従業員からDXのための協力を得られないという事態も起こりかねません。

そのような状態では、自社に大きな変革を起こして競争上の優位性を確立することなど達成しようがありません。

DXを推進させるためには、許容できる範囲内での売り上げ低下は事前に覚悟しておく必要があるのです。

1-4. 社内で反発が起きる

DXを推進していけば、少なからずそれに対する反発が出てくるはずです。

この反発の多くは、DXの中で行う製品やサービス・ビジネスモデルの変革や、それに伴う企業自体の根本的な変化に対するものです。

例を挙げるなら次のような変化が社内の反発の要因となります。

- 愛着のある製品・サービスが無くなる

- 従来の主力事業を縮小し、別の事業に注力する

- 職人的な技術を伴う業務を、機械やシステムによって行う

(熟練の技術や経験知の社内価値が下がる) - オフィスなどに集合して勤務することがなくなる

- 足を使った営業手法からデジタルマーケティングに基づいた営業手法にシフトする

変化の激しいビジネス環境において、競合に対して優位に立ち、生き残っていくためにはこういった変革が必要ではありますが、この変革を手放しに受け入れることができる従業員ばかりではありません。

特に長年現場の業務に携わってきた職人気質の従業員や、愛社精神の強いベテラン社員からは反発の声が上がる可能性が高いです。

会社が大きく変革する中で起こるそのような反発も、デメリットの一つとしてDXを進める際に考慮しておく必要があります。

1-5. 失敗に終わる可能性もある

DXは時間やコストをかければ必ず成功するというものではありません。

中には失敗に終わるケースもあります。

「失敗」と聞くと、かけた時間やコストに対して成果が得られなかったというケースを思い浮かべられるかもしれませんが、DXにおける失敗とはそれだけに限りません。

他にも例えば次のような失敗ケースがあります。

- システムやツールの導入で終わってしまう

- 一部の業務フローをデジタル化しただけにとどまってしまう(ペーパーレス・ハンコレスなど)

- 現場の従業員が使いづらいシステム・ツールを導入してしまう

- ニーズに沿わない製品やサービスを開発してしまう

- DXの継続が難しく、成果が出る前にやめてしまう

このように、単なるデジタル化や業務改善で終わってしまったり、見当違いな方向に注力してしまうケースもあります。また、目的(優位性の確立)達成のために正しい方向に向かって進んでいても、継続が難しくなってしまうという場合もあるのです。

もちろんこうした失敗を回避できる方法でDXを進める必要はありますが、そのためにもDXには失敗のリスクが伴うということを理解しておかなければなりません。

DXの失敗について、その理由や対処法を詳しくお知りになりたい場合は『【事例付き】DXが失敗する要因4つを解説!事前に知って失敗を回避』にも目を通してみてくださいね。

2. DXのデメリットに対処する方法

DXに取り組む中で直面する5つのデメリットを見ていただきました。

もしかすると、

「こんなにデメリットがあるなら自社では取り組まなくて良いのでは…」

と心が折れそうになっているかもしれません。

しかし、デメリットがあるからといってDXに取り組まないという結論を出すのはまだ早いです。

ここからはご紹介したようなデメリットに対処する方法をお伝えしますので、DXを諦める前にぜひ読み進めてみてください。

2-1. 小さな成果を積み重ねる

デメリットを乗り越えてDXを推進するためには、決して一気に進めようとするのではなく、小さな成果を積み重ねながら少しずつ進めていくことが重要です。

お伝えしているように、DXによって最終的に目指すところは競合に対して優位に立っている状態です。この目的が壮大なものであることはお分かりかと思います。

しかしDXの目的を重視するばかりに、急に大規模な新製品開発やシステム導入に乗り出せば、社内に大きな混乱を招くことになります。結果的に低品質な商品の販売によって業績が悪化したり、使い勝手の悪いシステムのせいで業務効率が低下したりという事態にもなりかねません。

そのような事態を避け、着実にDXの目的を達成するためには、まずは実現可能性の高い小さな目標を達成していくのが得策です。

競合に対する優位性とは、そのような小さな成果をいくつも積み重ねた先にやっと達成されるものなのです。

2-1-1. 小さな成果の例

DXではデジタル技術の活用が前提となります。

つまり、必要なデータやICTツールが効果的に活用できる状態を前提にDXは推進されるべきなのです。

そのため、もしまだ自社でデジタル技術が十分に活用できていないなら、まずはデジタイゼーションやデジタライゼーションを小さな目標に掲げるのも一つの手です。

|

|---|

・デジタイゼーション ▶︎アナログなデータをデジタルデータに変換し、業務フローの一部をデジタル化すること。 ・デジタライゼーション ▶︎デジタイゼーションが浸透し、業務の進め方やビジネスモデルがデジタル化すること。 |

ただ、注意しておいていただきたいのは「とりあえずデジタイゼーション・デジタライゼーションを進める」というのはNGです。

必ず最終的なDXの目的を見据えて、その達成に現状のデジタル環境が不十分であるなら、こういったところから着手することを検討してみてください。

DXの目的達成に必要なデジタイゼーション・デジタライゼーションを段階的にクリアしていくことが、積み上げるべき小さな成果となるはずです。

2-1-2. 小さな成果を積み重ねることで対処できるデメリット

小さな成果を積み重ねながらDXを進めることは、次のデメリットに対して有効です。

短期間ではDXの | 長い時間が必要であることには変わりありませんが、小さな成果を積み重ねることが結果的にDXの目的を達成するための最短の道となります。 |

|---|---|

さまざまなコストが | コストは必要ですが、小さく段階的にDXを進めることで、コスト負担を分散させやすくなります。 |

失敗に終わる可能性もある | 実現しやすい小さな目標から達成していくことで、着実にDXを進めることができます。 |

DXを段階的に進めて小さく成果を積んでいくという方法は、こういったデメリットを最小限に抑えるために必要不可欠です。

DXの最終的な目的は非常に大きなものではありますが、「少しずつ成功させながら」進めるということを念頭に取り組むようにしましょう。

2-2. 売り上げの低下・停滞を前提とした計画を立案する

DXに取り組む前の計画段階で、一時的な売り上げの低下・あるいは停滞を前提としておく必要があります。

これは、「一時的に売り上げが低下する場合がある」というデメリットへの対処方法です。

ご存知の通り、企業にとって売り上げを向上させ続けることは重要なことです。

しかしお伝えしたように、DXのための労力を捻出するためには既存の業務を削る必要があり、削った業務に相応する利益は諦めざるを得ません。

そこで、せめてこの分の減収をしっかりとコントロールする必要があるのです。

そのためには、以下のような項目も含めてDXの計画を立案するようにしましょう。

◎ DX関連業務と比べて優先度が低くなる業務はどれか ◎ DXのために削れる既存業務の割合はどれくらいか ◎ 許容できる売り上げの低下or停滞or成長の鈍化はどれくらいか ◎ 低下・停滞した売り上げはいつ頃までに回復させるのか ◎ 低下・停滞した売り上げはDXを推進する中でどのように回復させるのか |

重要なのは、DXへの取り組みで売り上げを低下させないことよりも、売り上げ・収益の減少とその後の回復を見通しておくことです。

2-3. 全社的にDXの目的・戦略・ビジョンを共有する

会社が様変わりすることへの反発に対して効果的なのが、DXの目的・戦略・ビジョンを全社的に共有することです。

会社が大きく変わることに対してなぜ反発が出るかというと、慣れ親しんだ製品や会社が変わってしまうことへの抵抗に加えて、DX自体の不明瞭さも大きな要因となります。

DXがどういったものかよく分からないことで、

「自分はこの会社に必要なくなるのではないか?」

「会社の変革についていけないのではないか?」

という不安が生まれ、その不安が反発や抵抗感に繋がります。

この不安を解消するために、DXの目的・戦略・ビジョンを全社で共有する必要があるのです。

こうした情報を詳細に共有することで、従業員は次のようなことが明確に分かるようになります。

◎ 優位性を確立し、企業として生き残るためにDXが必要であること ◎ 自分の業務とDXの関わり方・やるべきこと ◎ 会社がどのように変わり、それによって自分の業務がどう変化するのか |

こういったことが分かり、不安が解消されることで、従業員はDXによる変革を受け入れやすくなるはずです。

全社で共有すべきDXの目的・戦略・ビジョンとは |

|---|

・DXの目的 ・ビジョン ・戦略 細かい点は各企業によって異なるはずですが、こういったことをできるだけ具体的に策定し、それを全社で共有するようにしてください。 |

2-4. 自社だけでの推進にこだわらない

失敗をより慎重に回避したいなら、自社のみでDXを推進することにこだわらないようにしましょう。

改めてお伝えしますが、DXとは、<ビジネス環境の変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること>です。

つまりDXの目的である競争上の優位性を確立するために、自社を根本的に変革させる必要があるということです。これは、創業のし直しと言っても過言ではありません。

そのような創業をし直す局面において、社外からの客観的な視点や助言は重要かつ有益なものとなるはずです。

もし自社のみでのDXに不安を感じるのであれば、DXの支援企業からサポートを受ける等、社内外の観点を取り入れつつDXに臨むべきです。

3. デメリットを乗り越えた先で得られるDXのメリット

ここまで、DXに伴うデメリットやその対処方法など、デメリットに着目してお話ししてきました。

しかし、DXを進めることで得られるメリットももちろんあります。

そうしたメリットは、デメリットにうまく対処できればこそ享受できるものです。

ここでは、そのようなデメリットを乗り越えた先で得られるDXのメリットをご紹介します。それが以下の3つです。

- 新たな価値を創出できる

- ライバル企業に対して優位に立てる

- 生き残れる可能性が飛躍的に高まる

一つずつ説明します。

3-1. 新たな価値を創出できる

DXを適切に進めていくことは、新たな価値を創出することでもあります。

「データとデジタル技術を活用して、製品やサービス、ビジネスモデルを変革する」ことがDXの目的(優位性の確立)達成の手段に位置付けられているからです。

そしてここで言われている製品やサービス、ビジネスモデルの変革とは、顧客や社会のニーズを基に行われるもの。

つまり、顧客・社会のニーズにマッチした新しい価値を提供できる製品・サービス・ビジネスモデルの開発は、DXを推進する中で当然のように取り組んでいくことなのです。

さらにそこに、「データとデジタル技術を活用」することが前提となります。

そうしてあなたの会社が生み出した新たな価値は、デジタル技術の発展と共にニーズが変化し続ける状況に適応できる、強いものとなるはずです。

3-2. ライバル企業に対して優位に立てる

DXに取り組み、その目的を達成した暁には、あなたの会社は競合他社に対して優位性を確立できているはずです。

そもそもDXは、競争上の優位性を確立することを目的に行うものだからです。

競合に対してどの程度優位に立てるかは、DXの戦略や業界にもよりますが、過去には業界において絶対的な優位性を確立させた事例もあります。

その一つが、NetflixのDXです。

Netflixは元々、オンライン上でDVDのレンタルサービスを提供する会社として創業しました。その後、時代の変化と共に、今のストリーミングサービスを2007年に開始します。 これによってユーザーは、レンタルショップへ足を運んだり、返却のために郵送を行う必要がなくなりました。 レンタルDVD(だったサービス)に「いつでもすぐに観れて、返却の手間がない」という大きな価値が生まれたのです。 |

こうしたNetflixのDXによって、アメリカの大手レンタルDVDショップは破産に追い込まれました。日本でもレンタルDVDサービスが衰退傾向にあるのは言うまでもありません。

このように、DXは競合を破綻させるほどの競争力を手にできる可能性も秘めています。

やりようによってはあなたの会社が、自社業界におけるNetflixとなることも夢ではないのです。

3-3. 生き残れる可能性が飛躍的に高まる

DXを推進することにより、あなたの企業が将来的に生き残れる可能性は飛躍的に高まります。

これも、DXが競争上の優位性を確立するために行うものであるという点に起因します。

優位性を確立できているということが具体的にどのような状態を指すのかは、各企業によって異なりますが、少なくとも以下のような点は達成されているはずです。

◎ 高い水準の売り上げ・生産性 ◎ 高い水準の製品やサービスの市場占有率 ◎ 独自の価値を提供できる製品・サービス・ビジネスモデルの確立 |

こういったことが実現している状態は、企業にとって更なる成長を続けるための基盤となります。

つまり、DXを推進していけば付随的に成長のための基盤が整い、企業が生き残るために必要な要素を築くことができるのです。

4. デメリットがあってもDXは企業の将来にとって重要なこと

ご紹介したようなメリットを見ていただければ、たとえデメリットがあったとしても、それに対処しながらDXに取り組むことは企業にとって重要だということがお分かりいただけたのではありませんか?

そもそも、DXかどうかはさておき、「競争上の優位性を確立するために、ビジネス環境の変化に対応しながら自社を変革させる」ことは企業の存続にとって必要不可欠です。

時代の変化に沿って、顧客や社会のニーズも変わるからです。これはいつの時代においても変わりません。

ではなぜ今、DXがこんなにも注目され、取り組むことが求められるかというと、時代とニーズの変化のスピードがこれまでよりもずっと速いことが理由の一つです。

あなたもデジタル技術の加速度的な発展と、それに伴う世の中の変遷を身をもって体感しているのではないでしょうか?

先ほどご紹介したNetflixの例にしても、たった10年前の日本ではまだレンタルが主流だったのに、今ではストリーミング配信の利用が当たり前の世の中になっています。

このようなデジタル技術の発展を背景としたスピーディーな時代の変化に太刀打ちできるのは、やはりデジタル技術です。だから私たちは、データやデジタル技術を活用して製品やサービス、ビジネスモデルに変革を起こさなければならないのです。

デジタルを意識しない、今までと同じスピード感での変革ではいずれ時代の変化に追いつけなくなります。そうなる前にぜひ、デメリットに阻まれることなくDXに取り組んでいただければと思います。

DXに取り組むべきかどうかお悩みならBethにご相談ください |

|---|

DXが重要なことは分かっていても、やはりデメリットが気になってしまいなかなか踏み切れないという場合は、ぜひ一度Bethにお話をお聞かせください。 大手自動車メーカーや地元密着型の飲食店、さらには行政においてDXの推進を支援してきた経験から、あなたの会社が最善の選択をできるようにサポートさせていただきます。 ①本当に今DXが必要なのか判断できるように ②デメリットのコントロールをサポート これをうまくコントロールするには、売り上げの低下とそれをどのように回復させていくかを計画段階で見通しておくことが重要です。 これまで多くの企業・行政でDXの計画策定に携わってきた経験から、こうしたデメリットをうまくコントロールするための計画立案をサポートいたします。 「今すぐにDXに踏み切るべきか悩んでいる」 「自社の力でDXに取り組みたいけど、やっぱりデメリットにうまく対処できる自信がない…」 そのようにお考えなら、ぜひ一度お話をお聞かせください。 |

5. まとめ

DXのデメリットやその対処方法、そしてその先で得られるメリットについてはお分かりいただけたでしょうか。

最後に今回の内容をおさらいしておきましょう。

DXに取り組むことのデメリットは次の5つでした。

|

そしてこれらのデメリットへの対処として次の方法をご紹介しました。

|

このような方法によってデメリットに対処しつつ、DXを進めていけば以下のようなメリットを得ることができます。

|

こうしたメリットは、企業の将来的な存続にとって欠かせないものであり、DXに取り組むことの重要性がお分かりいただけたかと思います。

あなたの会社がデメリットにうまく対処しながらDXに取り組み、企業として長く生き残り続けられることを願っています。

コメント