「自社でもそろそろDXに取り組みたいけど失敗は避けたい…」

「DXの失敗はなぜ起こってしまうのだろう?」

このように、自社のDX(デジタルトランスフォーメーション)について失敗してしまわないか不安を抱えているのではありませんか?

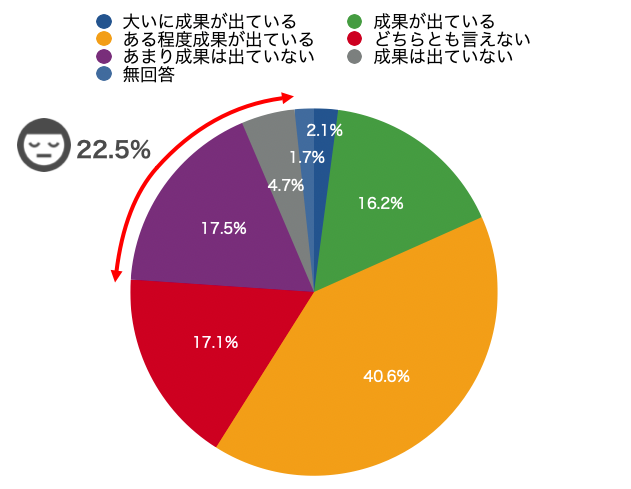

たしかに、DXを行ってもあまり成果を得られていない企業は一定数存在します。

『日本企業の経営課題 2021』(一般社団法人 日本能率協会)の調査結果によれば、DXに取り組んでいる企業のうち22.5%は「(あまり)成果が出ていない」と感じているのです。

自社では、「取り組んだにも関わらず成果が出ない」という事態を避けたいと考えるのは、当然のことです。

もしかしたら、失敗を恐れてなかなかDXに踏み出せずにいるかもしれません。

ただ、DXに取り組む企業は着実に増えており、「失敗したくないから」といつまでも取り組めずにいれば、いずれDXをどんどん進める他社に競争力で差をつけられてしまうことになります。

そうならないためには、失敗を避けてDXを推進する必要があるのです。

そのためにこの記事では、以下のことをご紹介します。

本記事の内容 |

|---|

・DXが失敗してしまう理由 |

DXに失敗する理由や失敗事例を事前に知っておくことで、あなたの会社では失敗を回避し成果を得やすくなるはずです。

早速読み進めてみてください。

1. DXが失敗してしまう理由4つ

DXの失敗ケースには、次のようなさまざまなパターンやレベルがあります。

|

こうした例を挙げればキリがありませんが、それぞれの失敗が起こる理由というのは、主に以下の4つに集約されます。

DXの失敗を引き起こしてしまう理由 |

|---|

・DXのビジョン・戦略が不明瞭 |

逆に言えば、この4つの理由を事前に潰しておくことで、失敗しないDXを推進できる可能性は飛躍的に高まるはずです。

そこで、ここからはDXに失敗する理由別に、その要因と講じるべき対策を説明していきます。

DXを本格的に進める前にこうした理由を確実に解消し、あなたの会社にとってより意義深いDXを実現させましょう。

2. 【DXの失敗理由①】ビジョン・戦略が不明瞭になってしまう要因と対策

DXのビジョンや戦略が不明瞭であることにより、必要以上にコストをかけてしまったり、間違った方向に注力してしまうという事態に陥ってしまいます。

その結果、DXは次のような失敗に至ってしまうのです。

|

こうした失敗を避けるため、ここではDXのビジョン・戦略が不明瞭になってしまう要因と、回避するための対策をご紹介します。

2-1. ビジョン・戦略が不明瞭になってしまう要因

DXのビジョンや戦略が不明瞭になってしまうのは、DXそのものが目的となっているからです。

ここ数年の間でDXの必要性が声高に叫ばれるようになり、実際に取り組む企業もどんどん増えてきています。こうした状況もあってか、「とにかくDXを推進させなければ…」と、DXを行うこと自体を重要視しているケースは少なくありません。

しかしそもそもDXとは、ビジネス環境の激しい変化に対応し、競争上の優位性を確立するために、デジタル技術を活用して製品・サービス・ビジネスモデル、さらには業務そのものや、組織、企業文化を変革することを言います。

つまり、DXは「ビジネス環境の変化に対応して競争上の優位性を確立すること」を目的に取り組むものであり、DX自体が目的となってしまっては適切かつ明確なビジョンは描くことができないのです。

では、ビジョンや戦略が不明瞭にならないためにはどのような対策が必要となってくるのでしょうか?続けて説明しますね。

2-2. ビジョンや戦略が不明瞭にならないための対策

DXのビジョンや戦略が不明瞭にならないためにまず重要なのが、「何のためにDXに取り組むのか」というDXの目的をしっかりと定めることです。

すでにお伝えした通り、DXは、ビジネス環境の変化に対応して競争上の優位性を確立するために取り組むものではありますが、何をもって競争上の優位性を確立できたとするのかは企業によって異なりますよね。ビジネス環境にどのような変化が起きているかも企業によりさまざまです。

まずは、このDXに取り組む目的の部分をしっかりと固めておく必要があります。

その上で、「DXをどのように進めていくのか」というところを詰めていくことで、筋の通った明確なビジョン・戦略が策定できるはずです。

もう少し詳しく説明すると、例えば次のようにDXの目的から逆算する要領でビジョンや戦略をできる限り具体的に考えてみてください。

DXの目的を決める(ビジネス環境の変化に対応し、競争上の優位性を確立できている状態) ▼ 目的達成のために何に(製品・サービス・ビジネスモデルなど)デジタル技術による変革が必要か検討する ▼ 変革に必要なアプローチを洗い出す ▼ 各アプローチをいつまでに、どのように、誰が実施するか決める ▼ コストや労力などのリソース配分を決める(労力捻出のため停止・縮小する業務も検討) |

細かい検討項目は企業により異なる点も出てきますが、DXの目的が定まっていることで、次に考えるべきこと(=戦略・ビジョン)が見えやすくなることはお分かりですね。

あやふやなビジョン・戦略のせいで間違った方向に進まないためには、あなたの会社が優位性を確立できている状態をDXの目的として設定することが必要不可欠なのです。

3. 【DXの失敗理由②】理解不足の要因と対策

DXへの理解が不足していると、そもそもDXとは別のことに取り組んでしまう場合があります。

その結果が次のような失敗ケースです。

|

こういったことで一定の効果を感じているのなら企業にとってマイナスとは言い切れませんが、「競争上の優位性を確立するためにデジタル技術を活用してビジネスを大きく変革する」というDXの意味を考えれば、そもそもDXを推進しているとは言い難い状況なのです。

ここでは、きちんとDXに取り組めるように、DXへの理解不足の要因と必要な対策について説明します。

3-1. 理解不足の要因

DXへの理解不足の要因は、DXを業務改善やデジタル化と混同していることにあります。

DXが一種のトレンドとなっているために、ICTツール・システムの提供事業者が「ツールを導入して業務改善やデジタル化を行うこと=DX」という文脈で自社製品を販売しているケースも多く、そうした混同が発生しやすくなっているのです。

しかし本来DXとは、5年、10年あるいはもっと先の未来を見据えて、その変化した未来において自社が高い競争力を持っている状態を目指すもの。そして、そのために自らを大きく変革させ、変革のために効果的に活用すべきなのがデジタル技術やICTツールなのです。

つまり、ICTツールの導入による次年度の業務効率・生産性の向上はDXとはまた別の話であったり、DXを進める中で付随的に得られる効果の一つでしかありません。

それらをDXと混同していては、正しく理解を深めることができず、真のDXには取り組めないままなのです。

3-2. 理解不足に陥らないための対策

DXに対する理解不足を避けるために最も有効なのは、情報を自社(の経営者)で自ら入手することです。

ICTツール・システムの提供事業者と多少なりとも付き合いがあればDXに関する情報は流れてきやすいですが、そのように受動的に情報を入手するのではなく、自ら情報を得ることが重要です。

能動的に仕入れた情報には、IT事業者の「自社の製品を売りたい」という意図が含まれづらいからです。

DXにまつわる情報は、例えば以下のようなところから収集してみてください。

◎ DXの概要から解説した書籍 例)『いちばんやさしいDXの教本』、『成功=ヒト×DX デジタル初心者のためのDX企業変革の教科書』 ◎ 経済産業省など政府公表のDX関連資料・Webサイト 例)デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン ◎ DX関連のセミナー・セミナー動画 ※主催者・内容を吟味する必要あり |

これからDXへの理解を深めていきたいという場合は、手始めにご紹介したような入門書を1〜2冊読んでからその他の情報を収集していくと、効率的に理解が進みますよ。

さらに、経営陣を交えて情報交換を兼ねた勉強会を開けば、より幅広い知識が経営者・従業員に行き渡ります。

あなたやあなたの会社の経営者が理解を欠いたままDX(と見せかけた業務改善やデジタル化)に取り組んでいくことのないように、着実に情報を入手しインプットしていきましょう。

4. 【DXの失敗理由③】継続して取り組めない要因と対策

DXはその性質上、長期に渡り継続して行うものですが、それができなければDXを成果が出る前にやめてしまうことになります。

長期的に行うべきであることが分かっていても、人的・金銭的コストなどの面で継続することができないというケースもあります。

こうした失敗を避けるため、DXに継続して取り組めない要因と取るべき対策を見ていきましょう。

4-1. DXに継続して取り組めない要因

企業がDXに継続して取り組むことができないのは、短期間で大きな成果を得ようとするからです。

短期間で成果を得ようと思えば、一気にDXを進めて短期間で完了させようとしてしまいます。それでDXの目的である「競争上の優位性を確立」できると思いますか?

少し考えれば無謀であることはお分かりですよね。

競争上の優位性を確立できている状態というのは企業によってさまざまですが、優位性が確立できていると言うからには、そこには高い水準の売り上げや生産性が伴うはずです。

DXの一要素に過ぎない売り上げや生産性の向上だけでも一苦労なのに、その先にあるDXが一朝一夕で実現するはずはないのです。

そのことを見落として成果を急げば、

「取り組んでいるのに成果が出ない…」

「一気に多額の投資をしたが、それを継続するのは難しい…」

と、DXを停止することになってしまうのです。

4-2. DXに継続して取り組めないことへの対策

DXに継続して取り組むために必要なのは、少なくとも数年以上かけた実施を前提とすることです。

これは無駄に時間をかけたり停滞してもOKということではなく、「少しずつ段階的にDXの最終目的に向かって前進する」という軸を当初から持っておくということです。

これにより、適切かつ緻密に計画を立案しやすくなります。

例えば、少しずつ段階的にDXを推進させようとすれば、次のような項目が必然的に計画に組み込まれやすくなるはずです。

各アプローチの優先順位 | 段階的にDXを進めるため、実現可能性の高いアプローチから順番に実施する必要がある |

|---|---|

評価指標(KPI)の策定 | 少しずつ前進するためには、短期的に効果が観測できる評価指標が必要となる |

コストのかけ方 | 継続してコストをかける必要がある |

DX関連の業務量 | 継続してDXのための業務が必要となる |

サイクルを回すフレームワークの採用 | 長期的な取り組みを少しずつ前進させるためには |

DXの目的を達成するまで頓挫させることなく継続して取り組んでいくためには、「少しずつ段階的に前進する」ことを前提として、こうした項目を計画に落とし込んでいくことが非常に重要です。

この前提を決して忘れず、設定したゴールまで走り抜けましょう。

5. 【DXの失敗理由④】体制がうまく構築できない要因と対策

DXには、担当部署を中心とした適切な体制の構築が必要不可欠です。

ここがきちんとできていないと、自社で、あるいは顧客に本当に必要とされる革新がどういったものなのかが見えづらいからです。

その結果、DXは次のような失敗に至ってしまいます。

|

このようなことにならないように、体制がうまく構築できない要因と打つべき対策を知っておきましょう。

5-1. 体制がうまく構築できない要因

DXのための適切な体制づくりがうまくできない要因として、人材不足と社内の連携不足の2つが挙げられます。

それぞれもう少し詳しく説明しますね。

体制がうまく構築できない要因① 人材不足 |

|---|

DXを進めるための担当部署には、大まかに言うと次のようなメンバーが必要となります。 ◎デジタル技術に知見のある人員(エンジニアなど) ◎現場業務を熟知した人員(さらに現場でリーダーシップを取れる立場であることが望ましい) ◎的確な経営戦略を立案し、リードできる経営陣(デジタル技術に知見があることが望ましい) しかし特に中小企業においては、デジタル技術に知見のある人員や経営陣が在籍していないケースもあります。 このために、そもそも適切な担当部署の設立が難しくなっているのです。 |

体制がうまく構築できない要因② 社内の連携不足 |

|---|

DXで行われるのは、企業の根本的な変革です。これは全社的に協力し、連携を取らなければなかなか進んでいきません。 にも関わらず、担当部署だけでDXに取り組めば、他の従業員がその意向に沿って業務を行ってくれない、経営陣に計画や施策を一刀両断されてなかなか先に進めないという状況を作り出してしまいます。 これでは変革は起こりづらいと言わざるを得ません。 |

こうした要因を克服し、DXのための体制をうまく構築するためには何をすべきなのか続けてご紹介します。

5-2. 体制をうまく構築できないことへの対策

DXに適した体制を構築できないことへの対策としては、以下の2つが有効です。

◎ DXの担当部署に必要な人材の確保 ◎ 全社的な意識改革 |

それぞれもう少し詳しく説明します。

5-2-1. DXの担当部署に必要な人材の確保

まず、DXの担当部署を設立するために必要な人材を確保しましょう。

もう一度お伝えしますが、DX担当部署に必要な人材とは大まかに以下の通りです。

◎デジタル技術に知見のある人員(エンジニアなど) ◎現場業務を熟知した人員(さらに現場でリーダーシップを取れる立場であることが望ましい) ◎的確な経営戦略を立案し、リードできる経営陣(デジタル技術に知見があることが望ましい) |

ほとんどの企業において、「現場業務を熟知した人員」はすでに在籍しているはずです。

問題は、「デジタル技術に知見のある人員」です。中小企業においてはIT担当者やエンジニアが在籍していないことも少なくありませんし、在籍していてもデジタル技術に対して包括的な知見があるとは限りません。

また「的確な経営戦略を立案し、リードできる経営陣」に関しても、デジタル技術の活用を前提としたDXにおいては不安があるかもしれません。

そこでそういった不足している人材を確保する必要が出てくるのですが、その方法としてまずおすすめしたいのが、「デジタル技術に知見のあるコンサルタントを担当部署に招く」というものです。

このことで、「デジタル技術に知見のある人員」の不足を補えるのみならず、DXのための経営戦略に不安を抱える場合もそこをカバーすることができます。

必要な人材を新たに採用する、社内で育成する、という方法ももちろんありますが、DXの着手段階では、必要とする人材の具体像がはっきりしないものです。

採用・育成を行うにしても、外部コンサルタントの動きを見ることで自社に在籍させるべき人材の輪郭が見えてくるはずです。

5-2-2. 全社的な意識改革

担当部署を中心に、経営陣・現場(各部署)・IT部門(あれば)が協力・連携してDXに取り組むためには、全社的な意識改革が必要となってきます。

この意識改革とは、「担当部署がDXに取り組んでいるらしい」という他人ごとの意識から、「自分たちがDXに取り組み会社に変革を起こすのだ」という自分ごとの意識への改革を言います。

このために重要なのが、全社でDXの目的・ビジョン・戦略を共有することです。

目的が分かればDXの必要性を感じます。ビジョンや戦略が分かれば、自社のDXに自分がどう関わるのかが見えてきます。

これにより、各従業員にとってDXが自分ごとになっていくのです。

この意識改革を土台とした、DX担当部署中心の全社的な連携・協力体制こそがDXに適した体制なのです。

6. 実際にDXに失敗した事例2つ

DXに失敗する主な理由やそれを回避するための対策が分かったところで、次にDXに失敗した事例を見てみましょう。

実際の失敗事例を知ることで、「なぜDXに失敗するのか」ということが、より鮮明に把握できるようになるはずです。

6-1. 効果がコストに見合わなかった失敗事例

まずは、小売業における失敗事例をご紹介します。

百貨店を経営する三越伊勢丹では、日本の製品を世界中の人に購入してもらうために、米国発のソーシャルコマースサービス※への出店を果たしました。 海外市場への進出に、デジタルを活用して取り組んだのです。 しかし想定していたよりもユーザーの反応は鈍く、出店するためにかかったコストには全く見合いませんでした。 結果的に、この企業は出店したソーシャルコマースサービスからの早期撤退を余儀なくされたのです。 |

※SNSとECを組み合わせたようなサービスのこと。ショップ機能を持つ現在のInstagramをイメージすると分かりやすい。

この企業が失敗に至った理由は、継続して取り組めなかったことにあると考えられます。

同じような失敗を回避するためにはやはり、段階的に少しずつ目的に向かって前進するということが重要になってきます。

こちらの事例の場合だと、コストの低いやり方での海外進出から始めて、効果を検証・改善していくといった継続しやすい進め方を検討するべきと言えます。

6-2. DXへの取り組みが事業に悪影響を及ぼした失敗事例

次に、製造業やメーカーに関わりが深い失敗事例をご紹介します。

アメリカの大手自動車メーカーFordでは、パーソナルモビリティをイノベーションの軸に据えた大規模な事業変革計画を発表し、同戦略をリードする子会社を設立。 この子会社はデジタル自動車を開発することを目標として設立されましたが、大元の会社ではデジタル事業部門と自動車製造部門とが完全に切り離して運営されていました。こうした背景もあり、子会社でも他の事業部門とほぼコミュニケーションを取らずに製品・サービスが開発されることとなったのです。 その結果、サービスに対する品質問題などを背景に、同子会社はおよそ3億ドルの損失を計上するに至りました。 |

この企業がDXに失敗した大きな理由の一つは、DX推進の体制がうまく構築できていなかったことです。

デジタル事業部門と自動車製造部門を切り離して運営していたこと、さらにはDXをリードするために設立した子会社でも横の連携を取ることなくサービスを開発していたことは、連携が不足していたと言わざるを得ません。

大規模な事業変革を計画しているというのなら尚更、全社一丸となって新事業に取り組む必要があったのです。

7. DXを成功させるためのポイント3つ

ここまでで、DXに失敗する理由とそれを避けるための対策、実際の失敗事例をご紹介しました。

こういったことを事前に知っておくことで、DXに取り組んでいく際に失敗を回避しやすくなるはずです。

とはいえ、失敗を回避するための情報だけでは不十分ですよね。DXに取り組むからには、最終的な目的を達成し成功を収めたいものです。

そこでここでは、DXを成功させるためのポイントをご紹介したいと思います。それが以下の3つです。

|

失敗理由を潰せたら、次はこれらのポイントを押さえておきましょう。

7-1. 小さな成果を積み重ねる

小さな成果を積み重ねながらDXを進めることは、成功させるための鉄則とも言えるポイントです。

すでにお伝えした通り、DXは少しずつ段階的に前進させることで成果が出る前の頓挫を回避することができます。

その中で、細かい段階ごとに成果を出していき、成果の出た施策やアプローチを継続・拡大させることが結果的に最終ゴールまでの着実な道となるのです。

そのように小さな成果を積み重ねながらDXを推進するために、ぜひ次のことを実施してください。

◎ 段階ごと・施策ごとに小さな目標(成果の判断指標)を掲げる ◎ 実現可能性のある施策やアプローチから始める ◎ PoC※を実施する ◎ 成果が出なければ、計画の軌道修正を行う |

※新しい技術や製品、アイディアなどの実現可能性や、求める効果が得られるかどうかを確認する実験や検証のこと。例えば製品の場合は簡易版を作成し、実際に利用することで検証を行う。

こういったことを実施して小さな成果を積み重ねた結果が、大きな成果となるのです。

そのことを肝に銘じ、最初から大きく成果を出すための施策やアプローチは避けるようにしましょう。

7-2. 創業し直すつもりで取り組む

DXを成功させるためには、会社を創業し直すつもりで取り組むことが重要です。

繰り返しますが、DXとは、競争上の優位性を確立するために、デジタル技術を活用して製品・サービス・ビジネスモデル、さらには業務そのものや、組織、企業文化を変革することを言います。

つまり、DXは会社に根本的な変革を起こす取り組みなのです。

これが新たに会社を立ち上げることと同じくらい険しい道のりであることはお分かりいただけるはずです。既存の文化や事業・業務といったしがらみがある分、一から会社を起こすより難しくなる可能性も大いにあります。

経営者やDXをリードしていく人はこのことを理解し、自社を創業し直すくらいの覚悟を持ってDXに挑む必要があるのです。

7-3. 無理に自社だけで完結させない

DXは、決して自社だけで取り組まなければならないものというわけではありません。

自社だけで推進していくことに限界を感じた場合は、DXの支援企業を頼ることも検討してみてください。

先ほどお伝えした通り、DXは自社を根本的に変革させるものであり、そのためには社外の客観的な視点が必要となる場合もあります。

また、お伝えしている通り、DXの担当部署に不足する人材を補うためにはデジタル技術に知見のあるコンサルタントを招くのがおすすめです。

そのようにDXに取り組む上で必要性を感じるのであれば、無理せずDXの支援を行う企業の力を借りてみてくださいね。

DXのサポートならBethにお任せください |

|---|

Bethでは、お客さま企業におけるDXの推進を計画段階からご支援いたします。 私たちが行うご支援では、変革を最短距離で実現することを重視しています。 そのために、お客さま企業自ら以下のことを行えるようにし、DXを最短距離で走り抜けるための土壌を整えます。 ①DXの目的を明確にして手段を選べるように 「DXするのはなぜなのか?」「誰と競争し、どのくらい優位に立つのか?」を考えることで、目的を明確にできて、取るべき手段が明確になります。 目的が明確になると、例えば電子印鑑の導入は自社のDXに役立つのかどうか、その優先度はどの程度なのかといったことを判断できるようになります。 これが行えることが、DXを推進するためには欠かせません。 Bethが行うのは、お客さまご自身が目的を明確にし、手段を選べるようになるためのお手伝いです。 ②DXに必要な手法を使いこなせるように DXに取り組む目的を達成するために選んだ手段・手法は、いざ実践しようとすると具体的な行動や適切な進め方がよく分からないといった場合が多くあります。 Bethでは、DXに必要な手法の目的と具体的な行動を整理した手法マップをもとに、最短距離を走るための支援をします。 このように、私たちのご支援は「自分たちでDXを前に進めたい」という強い意志のあるお客さまにマッチしたものとなっております。 「自社の力でDXに取り組みたいけど、社内の人間だけで進めて失敗してしまわないだろうか…」 そのようにお考えなら、ぜひ一度お話をお聞かせください。 \お問い合わせはコチラから/ |

8. まとめ

DXの失敗理由やそれを回避する方法はお分かりいただけたでしょうか?

ここで今回の内容をおさらいしておきましょう。

DXに失敗する理由と、その要因・取るべき対策は次の表の通りでしたね。

失敗理由 | 要因 | 対策 |

|---|---|---|

ビジョン・戦略が 不明瞭 | DX自体の目的化 | DXの目的を定めた上で、ビジョンや戦略を逆算していく |

理解不足 | DXと業務改善・デジタル化の混同 | DXに関する情報を能動的に入手する |

継続して取り組めない | 短期間で大きな成果を求めている | 長期間にわたることを前提とし、段階的に進める |

体制がうまく構築 できていない | ・人材不足 ・社内の連携不足 | ・担当部署に必要な人材確保 ・全社的な意識改革 |

こういった失敗理由を事前に潰しておくことで、DXの失敗は回避しやすくなるはずです。

また、DXを成功させるためのポイントとして以下の3つをご紹介しました。

|

失敗を避けるだけでなく、こうしたポイントを押さえてDXを成功に導きましょう。

DXは自社に大きな変革をもたらすものであり、成功までの道のりは長く険しいものとなります。

だからこそ、余計な失敗を回避しつつ、最短ルートを選択しながら走り抜けていきましょう。

コメント