「DXに乗り遅れると、一体どうなってしまうのか?」

「うちの会社は今はDXやっていないけど、それはやばいって本当なのか」

近年、企業はDXを絶対にやらなければならないという風潮が強まっています。そのため、現在DXを推進していない経営者は焦りを感じ、「どうにかしなくては」という気持ちになっているのではないでしょうか。

しかし、「DXに乗り遅れた」という概念はそもそも存在しません。

「DX 乗り遅れ」と検索すると、「DXをやっていないとまずい」と書かれた記事がたくさん出てきますが、経済産業省の定義をきちんと読みとけば、DXはやってもいいし、やらなくてもいい、が結論です。

にもかかわらず、「DXに乗り遅れた」と思い込まされているあなたは、すでにマーケティングや広告にやられてしまっています。

「乗り遅れた」と感じて調べた結果、「DXを進めなければ話にならない!」という情報に触れると、「DXに乗り遅れたことを挽回するために、お金を払ってでもどうにかしなくては……」と、追いつくためよくわからないお金をコンサルなどに支払うモードになっています。これは詐欺に遭う一歩手前の状態と言えるので、絶対に気をつけてください。

もう一度言いますが、DXはやってもいいし、やらなくてもいいものであり、「乗り遅れた」という概念はそもそも当てはまらない領域です。

そこで本記事では、DXに乗り遅れたと思い込んで焦っているあなたが、DXの本質を理解し、その上で今取るべき行動に移れるようにするために、以下のことについてお伝えしていきます。

| 本記事でわかること |

| ・「DXに乗り遅れると会社は終わる」は嘘 ・DXをやらないと起こるのは「採用ができなくて困る」、つまり人手不足 ・DXを進めたい企業が現時点で取るべき行動6つ |

この記事は、DXを売りつけることを目的とせず、皆さんが勝手に読んで勝手にちゃんと正しい判断をしてほしいので、商売っ気ゼロで書いています。

「DXに乗り遅れた」と感じている状況について、冷静に立ち止まって考え、自分で結論を出せるように、またよく分からない詐欺に遭わないように、最後まで読み進めてください。

1.「DXに乗り遅れると会社は終わる」は嘘!

冒頭からの繰り返しになりますが、「DXに乗り遅れると会社は終わる」や「まだDXを推進していない企業はやばい」というのは、嘘です。

Webで検索して出てくる記事の大半は、儲けるための煽りなので、真に受けてはいけません。

この章では、「DXに乗り遅れると会社は終わる」のが嘘だということが、きちんと腹落ちして理解できるように、以下のことをお伝えしていきます。

| ・「DXに乗り遅れる」という概念はない ・経済産業省のDXの定義を正しく読みとこう |

騙されて無駄なお金を払ってしまわないように、DXの本質を正しく理解していきましょう。

1-1.「DXに乗り遅れる」という概念はない

DXには、乗り遅れるという概念はありません。

DXは、必要な状況になったときに実行すれば良いものであり、そのタイミングは企業ごとに異なります。各企業の状況が異なるため、一概に「やるべき」とは言えないのです。

DXは、やるべき状況に達したら実行すれば良いですし、問題がなければやらなくても構いません。例えば、製造業の企業がITを活用してプロセスを効率化することで品質の一定化を図ることができますが、それが必ずしも高品質を意味するわけではありません。

数人の職人さんで成り立っている企業にとって、DXが必要かと言うと、必要ないと言えるでしょう。

そして、数人で成り立っているといえば、日本のほとんどの企業がそれに当てはまります。

統計局ホームページ/令和3年経済センサス‐活動調査によると、調査時点で日本の法人数(会社企業)は1,777,291社で、そのうちの約75%が従業員10人未満です。さらに従業員が5人以下の企業は、約60%にも及びます。従業員5人で円滑に回っている企業では、DXをする必要がない可能性があります。

現に、経済産業省もDXを推進していますが、必ずしもすべての企業が行うべきとはしていません。

これは、ダイエットが必要な人が糖質制限を行う一方で、必要ない人は糖質制限をしなくても良いのと同じです。DXも、競合優位性を確立するために必要だと判断した企業、もしくはその領域に達した企業がすれば良いのです。

しかし、周りがやっているからと焦ったり、「DXやっていないと話にならないよ」みたいなことを見ると、思わずお金を払ってでも追いつきたくなるのが人間の心理です。これは詐欺に遭いやすい状態になっています。今「やばい、DXに乗り遅れた!」と焦っている方は、まず冷静になってください。

1-2.経済産業省のDXの定義を正しく読みとこう

「DXに乗り遅れているのでは……」と感じている人は、そもそもDXがどのようなものかについて、十分に理解できていない可能性が高いです。

そこで、DXの定義についても、わかりやすくお伝えしていきます。

経済産業省によると、DXは以下のように定義されています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

引用:経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」

この定義をわかりやすく噛み砕くと、以下のように解釈できます。

| <目的> 企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、 競争上の優位性を確立する | →他社との競争に勝つために |

| <手段> 顧客や社会のニーズを基に、 製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに | →売るもの、売り方をお客様が買うものに変える |

| <やるべきこと> データとデジタル技術を活用して、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革 | 売るもの、売り方を変えるから、 →当然、業務のやり方も変える。 このご時世だからITを使って。 |

DXの目的は、一言で言うと、競合優位性を確立することです。

競合優位性を確立するために、売るものや売り方を変え、それに伴って業務のやり方も変える。これがDXです。このご時世なので、当然ITを使います。

DXに乗り遅れたと感じているあなたは、以下のような勘違いをしているのではないでしょうか?

| ・DXの目的が「競合優位性を確立するため」とは知らなかった ・IT化を進めればDXを推進できると思っていた ・DX推進=売るものや売り方を変えたりすること、とは思ってもみなかった |

DXは、Digital Transformationの略です。「transformation」は、生物学用語で「変態」という意味で、「変態」とは、毛虫が蝶になるくらい変わることを意味します。

DX推進とは、毛虫が蝶になるくらい変わること、つまり創業し直すくらいの覚悟が必要なもの、という認識を持ちましょう。

<DXとIT化は別のもの> DXとよく間違えられるものに、「IT化」がありますが、DXとIT化は目的が全く異なります。 DXの目的は「競合優位性を確立すること」なのに対して、IT化の目的は「業務を効率化すること」です。 DXは構造自体が大きく変化しますが、IT化は業務の一部を手作業からITに置き換えます。 このDXとIT化の違いがわからない方は、以下の記事をご覧になった方が良いでしょう。 |

2.DXをやらないと起こるのは「採用ができなくて困る」、つまり人手不足

DXはやる必要のある企業がやればいいとお伝えしましたが、一般論として、DXをやらないことにリスクがあるのは事実です。

「DXをやらないとどうなるのか?」

「何が起こるのか?」

という疑問に真正面から答えるなら、DXをやらないと採用ができなくて困る事態になる、というのが回答です。

人口減少が続いている日本においては、当然、労働人口も減少し続けています。そんな中、DXを推進することで、マニュアルを書き換えたり、人材を見直したりすることを通じて、限られた人員でも最大限に力を発揮して儲けが出るシステムを作れます。

例えば、秀逸なDXの事例として有名な寺田倉庫のDX推進では、B2Bからb2cに業態を変化させて新規事業をはじめましたが、その際社員を93%削減(社員ごと事業売却)し、7%の社員で事業を0から作り直しました。

もし、寺田倉庫がDXを推進していなかったら、単純に人員確保の面だけで考えると、労働人口が減少する中で多くの人員を確保しないといけないため、必然的に「採用しづらくなって困る」という事態に直面していたことでしょう。

現代社会においては、男女問わず働ける人のほとんどが既に職についているので、今後ますます採用しにくくなっていくことは目に見えています。

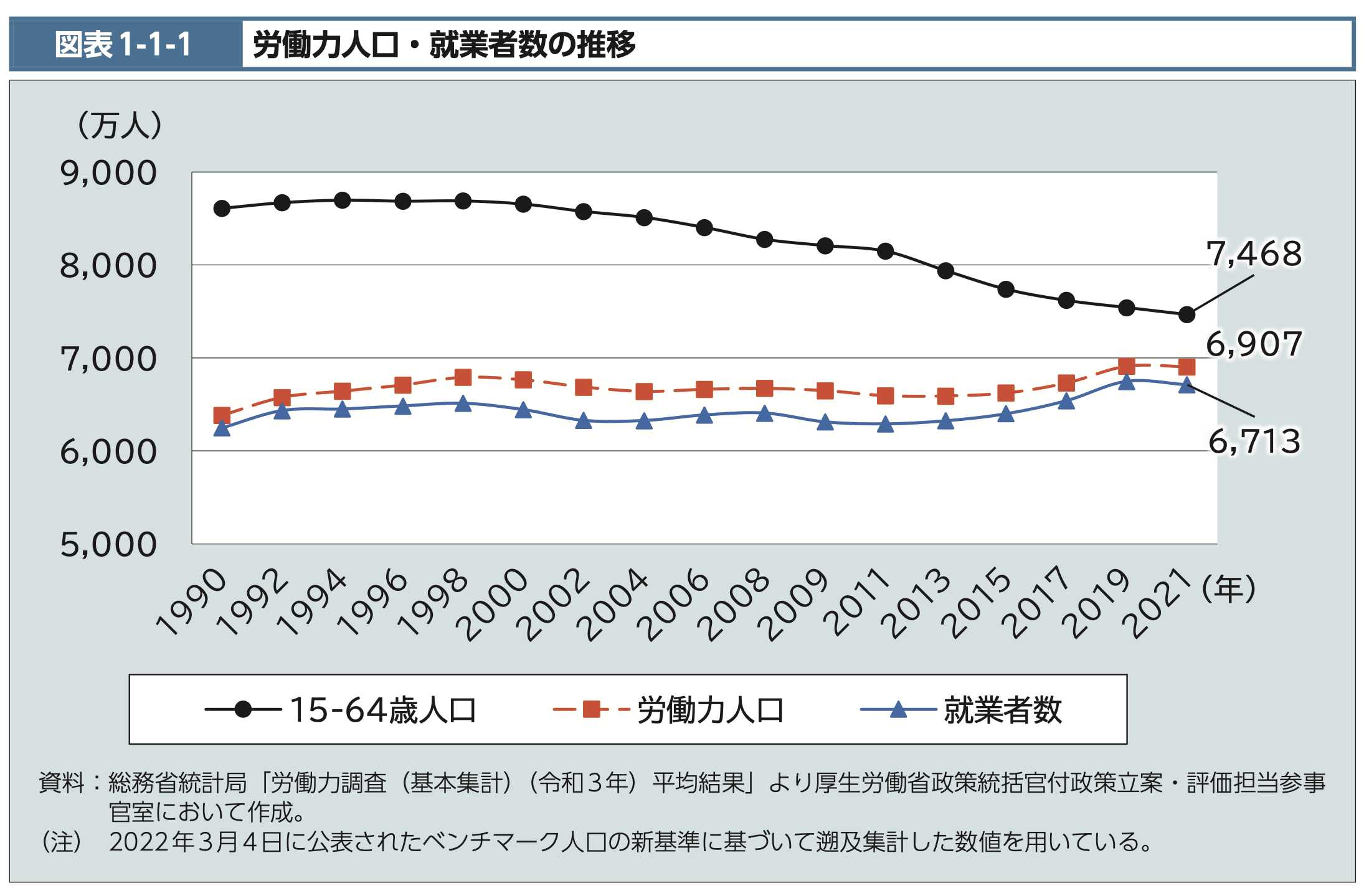

このことは、厚生労働省の令和4年の労働白書を見ても明白です。「労働人口・就業者数の推移」によると、15歳から64歳までの労働人口に対して、就業者数(実際に働いている人)が90%を超えていることがわかります。

日本では、労働力の確保を目的として、女性の活躍推進や、高齢者の就労促進を行ってきました。その甲斐あって、15歳から64歳までの働ける立場にある人のほとんどが就業しているという状況となりました。しかし、少子化が問題になっていることからも容易に想像できるように、今後は労働人口が減少します。

人手が不足すると、最悪の場合、これまで提供していたサービスが提供できなくなります。その結果、売上が上がらず、現金の流入が止まり、資金繰りが行き詰まる可能性があります。

DXを推進することなく現状のまま進んでいくと、表面的には「採用しづらくなって困る時がくる」という結論に至りますが、採用できなくなったその先で、さらに問題が待ち受けているということです。

3.自社がDXをやるかやらないかの判断|リスクと捉えるか、チャンスと捉えるかは、あなた次第

前章では、DXをしないと「採用しづらくなる」、つまり人手不足を挙げてみましたが、これは必ずしもリスクとは限りません。企業によって、ビジネスの内容や従業員数など、それぞれに異なるからです。

例えば、少人数ですごくマニアックなことをやっているような会社は、DXによる仕組み化、マニュアル化はむしろマイナスになる場合があります。店主の感性で商品を並べている小売店や、1席20万円するような寿司店で、アルバイトがマニュアル化された作り方で品物を出す、なんてことも顧客の誰も喜びません。

DXをやるかやらないかは、会社がどんなビジネスをしているのか、仕組みとして本当に回していきたいのか、人間の才能をフルに生かした仕事にしたいのか、等によって判断できます。そうでないのであれば、DXなんて別にやらなくても大丈夫です。

一方で、DXを導入しないと、ITに弱い人材しか応募してこなくなるという現実があります。ITに強い人は、当然ですが、最先端の企業を求める傾向があるからです。ITに強い人材が集まらないと、会社のやり方が進化しないことにもなります。

ただし、これはあくまで企業の特徴であり、リスクと捉えるかどうかは、その企業次第です。

IT人材と言われる人の数は少ないので、採用しようとすると困難ですが、これを違う視点で捉えると、IT以外の分野で力を発揮できる人材はたくさんいるということです。そちらの方が人材を確保しやすいです。

DXをやるかやらないか、リスクと捉えるのかチャンスと捉えるか、これは価値観の問題であり、評価の仕方の問題です。

評価というものは、自社の状況と、自分がどうしたいのかで判断が分かれるものなので、別に乗り遅れたらどうなるとかリスクがどうとかという話は全く関係ないと思ってください。

4.DXを進めたい企業が現時点で取るべき行動6つ

ここまで読み進めて、その上で「DXを推進したい」、「DXを推進する場合どうすればいいのか気になる」という人のために、現時点で取るべきDXのファーストステップをお伝えします。

| DXの進め方 |

| 1.事前準備で自問自答する 2.法人を変えなければいけない経営者としての理由を明確に持つ 3.DXの自社なりの定義を定める 4.目的次第で、自社ビジネスの完全コピー版の創業し直しか、新規事業で稼ぐことを目指す 5.法人としての姿、形は変わる中で、その法人は何をする集まりなのかを再定義する 6.人事制度を新しい会社に合わせて作り直し、新人や中途を新しい方針に合わせて採用していく |

進め方の中で、経営者本人が行うべき役割を明確にお伝えするので、ぜひ、進め方を具体的にイメージしてみてください。

4-1.事前準備で自問自答する

DX推進を始める前に、社長とDX推進を推し進められる有志で、事前準備を行います。ここで経営者がするべきことは、「個人としてやりたいことを自問自答して明確にすること」です。

これが最も重要なことで、必ず自分自身でビジョンを考えて持つようにしましょう。

有志のチームには準備だと明確に伝えて、DX推進について検討を開始します。ゆらゆらと「やりたいこと」を考えてみてください。

その検討結果を経営者として受け取ってみて、やりたいか、やりたくないかを経営者であるあなたが考えてみてください。

はっきりと決められない時は、何が良くて、何が違うのかを、ぜひ無理矢理にでも言葉にしてみるといいでしょう。最初は綺麗な文章にはならないものですが、何度も繰り返すことで結論を導くことができ、それで事前準備は完了です。

4-2.法人を変えなければいけない経営者としての理由を明確に持つ

事前準備ができたら、法人を変えなければいけない経営者としての理由を、明確に、厳しい目で考えてください。

あくまでも、経営者自身が1人で行うことが重要です。

「数年後には売上が半減しそう」という程度の生ぬるいものではなく、「半減するとどうなるのか」や、「半減しているような状況の会社を経営したいのか」など、シビアな目で考えてください。その上で、「このままいけば2年後に倒産するから変えなければいけない」くらいの理由づけが不可欠です。

誰かのためにではなく、自分のための理由をぜひ明確にしてみてください。

法人として変えなければいけない理由を、経営者自ら考えられないようなら、DXは成功しません。このことをぜひ念頭においてください。

4-3.DXの自社なりの定義を定める

変えなければいけない理由が明確になったら、DXの自社なりの定義を定めます。

具体的には、以下のことを決めてください。

| ・何を目的とするのか ・その目的を達成するための手段は何か ・固有の手段を選択するので必然的にやることは何か |

上記の中でも、「何を目的とするか」は、経営者自身が考えなければDXは成功しません。

例えば、経済産業省の定義を下敷きにすると、以下のようなことを考える必要があります。

「競争に勝って生き残るために、新規事業を始めるとともに、業務改革や組織改革を進め、人に役立つデザインを常に意識しながら、ITやデジタルを活用しよう。」

とはいえ、いきなりこのような定義を定めるのは難しいと思うので、まず以下のことについて考えてみてください。

| ・我々の会社は、誰との競争に勝ちたいのか? ・我々の会社が生き残るために、改革として何を捨てられるのか? ・もしも新しいビジネスをやるとしたら、どんなことをやりたいか?逆に何はやりたくないか? ・新しいビジネスをやるために、新しい法人を作るのも選択肢としてはありか? |

なんのためにDXをやるのかについて、経営者自身が考えて明確な答えを出し、自社なりのDXの定義を定めましょう。

4-4.目的次第で、自社ビジネスの完全コピー版の創業し直しか、新規事業で稼ぐことを目指す

4-3.で決めた目的によって、以下の2つから選択します。

| ・既存事業を残しながら新規事業を始める ・既存事業をやめて新規事業で稼ぐ |

いずれにしても、デジタル前提で全ての業務マニュアルを書き換えます。一気に書き換えることは難しいので、まずは50%程度を目指して、止められる業務を徹底して止めて、範囲を減らしながら進めましょう。

<既存事業を残しながら新規事業を始める場合>

20%程度ならすぐに業務を減らせるので、既存を減らしつつ新規事業を進めます。20%減とは、祝日があって4日しか営業日がない週と同じになるということです。祝日があるたびに業務が破綻している会社でない限り、20%を止めるのは簡単なことですし、毎年みなさんは何度も経験していることです。

<既存事業をやめて新規事業を始める場合>

事業が売れるうちに売却することを、選択肢の1つとして検討しましょう。必要があれば、不要な人材を手放すことも検討しなければなりません。

これらの作業を進める際に注意したいのが、コンサルなどに外注して進める場合です。外部の専門家に依頼しても問題ありませんが、「創業し直し」として行うので、「外注すればとりあえずことが進む」というような甘い考えで外注するのは危険です。

注意して主体的に進めるために、ベンダー(コンピュータ、ソフトウェア、ネットワーク機器などのIT関連製品の販売業者)を道具として雇いましょう。

4-5.法人としての姿、形は変わる中で、その法人は何をする集まりなのかを再定義する

法人としての新しいあり方について、再定義します。

ここでまず考えるべきことは機能体なのか、共同体なのかについてです。

機能体と共同体の違いは、以下の通りです。

<機能体と共同体の違い>

| 機能体 | 共同体 | |

| 目標 | 目標達成組織 | 居心地追求組織 |

| 組織評価 | 目標達成力 | 結束力、仲間意識 |

| 理想 | 最小コストで最大効果 | 公平性、安住性 |

| 組織気質 | 成長志向 | 安定志向 |

機能体と共同体には上記のような違いがあり、どちらよりの組織にするのか、決める必要があります。

組織は、あくまでも人間の目的を果たすための道具です。自社にとってより都合の良い文化の組織を選びましょう。

また、やるべきこととやらなくてもいいことは一体何なのか、人材整理は必要なのか、新しい形に合わせて整理していく必要があります。

4-6.人事制度を新しい会社に合わせて作り直し、新人や中途を新しい方針に合わせて採用していく

最後に、人事制度を刷新し、必要な人材を採用します。

ここまでくるとDX推進は一旦一息つけますが、この人事に関することは最も難しいと言えます。

業務マニュアルをデジタル前提で更新し直し、かつDXの目標が見えてきたら、人事制度を修正しましょう。人事制度は全てを固定化する元凶なので、とにかく変えることが重要です。

なので、新しい事業、新しい会社に変わるのであれば、必然的に人事制度も作り直しましょう。

5.DXに乗り遅れて焦る気持ちをしずめたい方、ご相談はBeth合同会社へ

「うちの会社、結局どうしたらいいんだろう」

「DXをやりたくないけど、踏ん切りがつかないので、やらなくてもいいと背中を押してください。」

上記のような、今はただDXに乗り遅れて焦る気持ちを沈めたいという内容でも構いません。相談してください。

我々の会社からすると、このような相談は1円の売り上げにもなりませんが、日本の中小企業の未来、ひいては今の若い人たちの未来のためになることなので、決して悪い話ではないと思っています。

なので、DX急進派にお困りの場合も、一緒に論破するための方法を考えるので、そのようなご相談も歓迎します。

You’ll be interested: 男性向け強化製品